2025年電験2種一次試験、暑い中お疲れ様でした。

公式サイトより問題と解答が公開されるようになりました。

どんな感じかなと思い解いてみましたので、問題の難易度と調整の有り無しについて見てみようかと思います。

一時間目 電験2種 理論

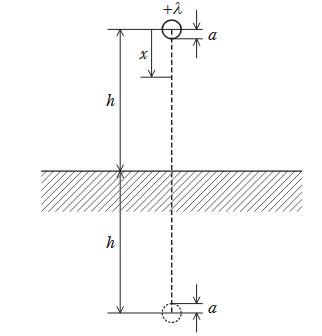

A問題問1は比較的よく出てくる影像電線についての問題でした。電線の浮遊静電容量を求めています。

問2は回転コイルとその磁束による問題でした。コイル1、コイル2共に交流電流なので、揚水発電に用いられる可変速同期電動機(発電機)のことでしょうか。初見ではなかなか自信を持って解答することができないかもしれません。

問3は電力系統的な話のようです。丁寧に計算していきましょう。

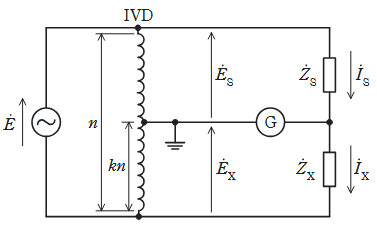

問4は変成器ブリッジと言われる回路ですが、計算はできてもなかなか語句を埋めるのは難しいのではないでしょうか。

B問題問5 最大消費電力を求める問題です。良く出題されるため、微分からの最大最小を求める問題は慣れておいたほうが良いかと思います。

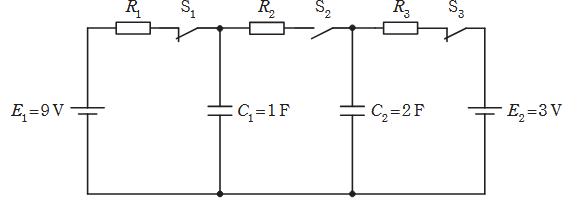

問6コンデンサを含む過渡現象の問題です。コイルの過渡現象はできてもコンデンサになるとできないことが無いように勉強しておきたいです。

問7 選択問題は磁界中の電子の動きの問題でした。令和元年度に同様な問題が出題されていますが、遠心力とローレンツ力が釣り合うこと

で回転運動することを知っていれば難しくありません。

問8 一見厄介だなと思うトランジスタの問題ですが、内容は難しくありません。トランジスタの問題が定型的な問題が多く、点数は取り易いかと思います。ただ、やはり慣れておかないといけません。

選択問題問7、問8どちらも難しくはありませんが、問7がより易しいかと思います。

理論科目の合格点数予想

理論科目は、公開された問題を解くのと、試験会場で制限時間の厳しい中解くのでは訳が違います。

本番の難しさが理論にはため場外からの意見は参考までにしてくださいね。

ですが、合格点数の調整は無く54点かと思います。

二時間目 電験2種 電力

問1はカプラン水車に関する問題でした。

基本的な内容を問われており、比較的解きやすかったのではないかと思います。

問2は地熱発電からの出題でした。

知らないと中々厳しい問題かと思いますが、火力発電と違い、地中熱と蒸気を使用することから、

蒸気温度が低いこと、蒸気に不純物が多く含まれることを知っておくと答えやすいかなと思います。

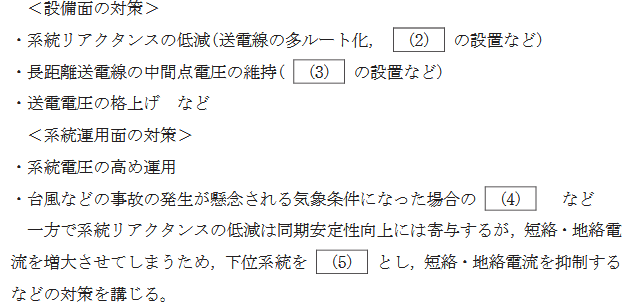

問3は電力系統の同期安定性向上の方策についてです。

3種と違い2種以降は広域な系統の話が多くなってきます。新たに勉強する分野です。

問4は架空送電線の支持についての問題でした。

若干法規的な要素が多く、答えにくかったかもしれません。

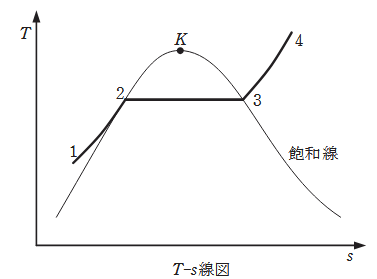

問5は蒸気のTs線図についての問題でした。

火力発電の勉強などで触れている箇所ではありますが、苦手な人は大野ではと思ってしまいます。

問6はSF6ガスの代替ガスについての問題です。

温暖化係数の高いSF6ガスに代わるガスの利用が研究されていますが、まだまだSF6ガスは非常に多く使われています。

絶縁性能等SF6ガスの特徴、また、代替ガスについて知っておきましょう。

問7は配電系統の単相3線式の問題でした。

配線方式によって損失が変わってくることから、今の住宅などはほぼ単相3線式が採用されています。

焦らずに丁寧に計算して求める必要があります。

電力科目の合格点数予想

個人の感想としては、全体的に易しい印象です。

ですが突っ込んでくるところは突っ込んでくるため、満点というのは難しいかもしれませんが、6割が取りやすい問題だったのではないかと思います。

合格点数の調整は無く54点ではないでしょうか。

3時間目 電験2種 機械科目

3種では範囲も広く鬼門と言われる機械科目ですが、2種以上になってくると得意な人が増えてくる分野でもあります。

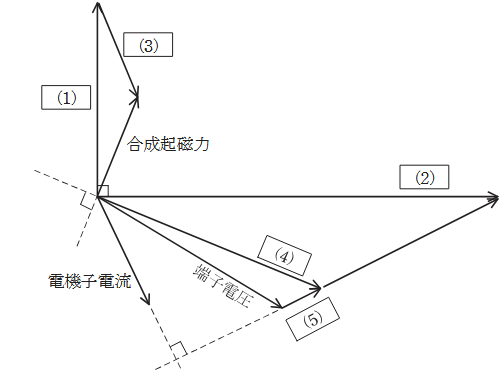

問1 同期発電機のベクトル図

見慣れたベクトル図に対して、起磁力のベクトルが追加されています。

順を追って考えていけばある程度はたどれるかもしれませんが、似たようなリアクタンスもあり難しかったのではないかと思います。

難易度は高め。1問目から厳しい問題です。

問2 三相誘導電動機のトルク

誘導電動機のトルク特性について出題されました。

ここは二次試験でも頻出ですので、ぜひ完答しておきたいところです。

内容も等価回路を描くことができ、丁寧に計算していけば難しくありません。

問3 単相変圧器の損失

単相変圧器に短絡試験を実施して求める損失についての問題です。

短絡試験が何か理解している必要があります。電力でも機械でも、たまに法規でも出題される変圧器はぜひ勉強しておきましょう。

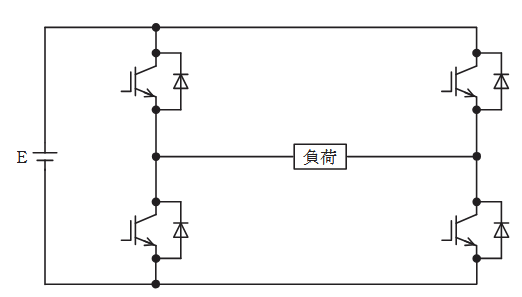

問4 単相電圧形インバータ

回路図が書いてありますが、問われている内容は知識問題です。

IGBT、PWM変調制御については知っておきたいところです。

問5 電池の仕組み

計算問題の出題が多い電気化学ですが、全て知識の穴埋め問題でした。

内容も難しくなく、ここでは点数を確保したいところです。

問6 アーク炉に関する問題

アーク放電については良く出題されるところですが、中々イメージがしにくく覚えにくいところでもあります。

機械分野でもそうですが、電力分野のフリッカについても問われており、どちらでも出題されます。

勉強しておきたいところです。

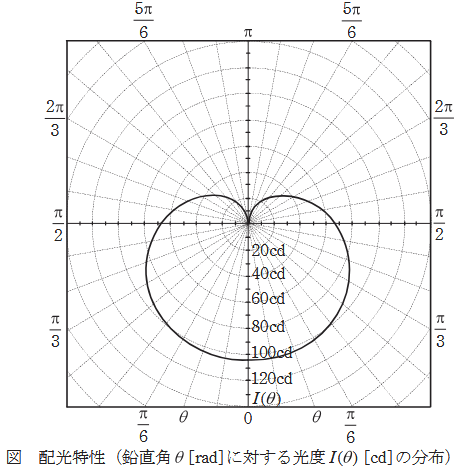

問7 LED照明の配光特性

少し突っ込んだ知識が求められる問題が出題されました。照明の計算問題ではないですが、考えなければならない難しい問題かと思います。

選択問題なので問8を選びたいところですが、情報処理なのがネックです。

問8 ネットワーク通信のIPアドレスに関する問題

範囲がとんでもなく広く、敬遠しがちな情報処理分野ですが、非常に易しい問題が出題されました。

情報系の資格を持っている人であればあっという間に完答できるかと思います。

問7が難し目なだけに、こちらを選択できる人が優位な問題かと思いますが、実際にどれぐらいの人が選択しているのでしょうか。

機械科目の合格点数予想

全体としては問1と問7が比較的難しい反面、他の問は点数が取りやすいところかと思います。

計算問題もほとんどなく、時間的にも余裕があったのではないでしょうか。

合格点調整は無く54点が合格点と予想します。

4時間目 電験2種 法規

法規は全体的な感想として、中々難しかったのではないかと思います。

ただし、法規科目は実務が直結している場合も多く、個人による感想、といったところです。

風力発電の技術基準について、また、低圧接触電線の施工の数値についてなど、中々選択肢も選びにくいものが多いです。

長文の系統に関する問題や、日本版コネクト&マネージについての出題はかなり1種っぽい出題であり、面食らった人も多かったのではないかと思います。

太陽光発電の出力による規定の違いは、旬ではありますが、中々細かいところです。

例年の理論と共に、この法規がまた厳しいのではないかと思います。

合格点数の調整が入るとしたらここですが、最初に話をしたように得意不得意が表れる課目かと思います。

調整が入るとしても54点~52点というところでしょうか。

電験2種 一次試験を解いてみて

全科目予想してみましたが、あくまでも個人の感想です。

理論がかなり電力を前提とした問題が多く、イメージがしやすかったかもしれませんが、本番にどれだけ余裕があったか、というのは別問題ですよね。

各科目、これは難しいな、というのが1問程度はありますが、他は標準的な問題かと思います。

満点を取ることは難しいが、合格点数は取り易いのではないでしょうか。

それにしても法規で出題された、日本版コネクト&マネージについては1種の論説とかで出ないだろうか、とにらんでいたのでちょっと残念でした。

今回ほとんど触れられていない”想定潮流の合理化”についても調べてみると面白いかもしれません。

コメント