今回は全国的に必要人員不足と言われている1級電気施工管理技士の二次検定を受験してきました。

万博の前とかは施行管理は電気に限らず、建築も土木も管も必要とのことをかなり言われていました。今もまだ人手不足は顕著で、かなり工事会社でも受験を勧めているようです。

1級電気施工管理試験は実務経験を有している人が受検することでき、夏前に一次検定があり、二次検定は秋に実施されます。

実務経験については、新制度と旧制度が混在している時期であり、両方の制度のどちらかを満たしていれば受験可能です。

制度の移行期間は令和10年までであり、それまでに一度でも受験していれば、例え不合格になったとしても実務経験は満たす。ということになるため、令和10年以降も旧制度での受験可能になるようです。

1級電気施工管理技士 二次検定の受検体験記

1級電気施工管理技士試験の試験時間はお昼13:00からです。

おそらく他の建築施工管理技士試験も同日に行われているようで、お昼ごろには近くの駅がかなりざわざわしていました。

結構な方が受検されているみたいですね。

問題の予想

1級電気施工管理技士は、過去問からおおよその出題傾向が見えます。

今年の大本命の問1は安全管理。

そして問2で工程管理。

問3で品質管理。

この工事の監理技術者に求められる管理の3本柱がメインで出題されます。

ただ、安全管理の年は、問1、問2共に安全管理の場合もあります。

新制度になって今年で2年目。

昨年度は問1工程管理、問2品質管理、問3安全管理でした。

今年はどの分野から選択されて、またさらに施工上の制約条件がどのようになるのか。

注目のポイントです。

会場到着

会場には試験開始1時間前に到着。

もうすでにかなりの人が着席していました。

席を探して着席。

着席。うーん。落ち着かない。

右手側の壁と机に隙間がありません。

私は右利きなのが理由なのか前世が武士なのか(ぇ?)わかりませんが、右側が壁などで埋まっているとどうも落ち着きません。

わずかな抵抗として、5cmほど机をずらさせていただきました^^;

開始前に問題が見える?

試験開始前はあまり馴染みのない建設業法についてざらーっと見ていました。

試験開始20分ほど前になると試験監督が入室。

簡単な説明の後、

スマートフォンは電源を切ってください。

の指示。マナーモードも不可。

電源を切って茶封筒に入れてカバンにしまわないといけません。

そして入念な室温の調整。適切な環境で受験してほしいとの思いが伝わってくるようです。

非常に静かな環境の中、まずは解答用紙が配られます。

!?

ここで少し驚くことが。

解答用紙に経験記述問題の略文が記載されています。

選択問題を間違えないようにとの配慮だと思いますが、これは・・・正直助かる。

その略文だけで今年が「安全管理」がお題ということも分かりました。

試験開始までの10分ぐらいの間、このお題で何を書こうか、問題点や対策について考えをまとめることが出来ます。

その後、問題用紙の配布がありましたが、そちらはもちろん開けません。

そしてついに試験開始です。

問題1:安全管理についての経験記述問題

早速見えていた問題の全様を、実際の問題文から確認して記述開始です。

この経験記述問題は2題出題され選択することが出来ます。

令和6年の試験から、施工管理の経験記述に対して制約条件が課されるようになり、その施工上の制約条件に合致する工事の事項が挙げられ、その工事に対する問題点を2つ挙げられるか。

また、その問題点に対する対策をさらに2つ挙げられるか。

などと考えをめぐらすための時間が必要になります。

試験時間内だと焦ってしまうかもしれませんし、自分にとって一番の難所だと思っていたので気持ちが楽になりました。

配点の公表はありませんが、恐らくここが一番配点が高いはず。

一気に経験記述問題の問1、問2を終わらせようとペンを走らせます。

問1の選択問題

選択A問題

もう一つの選択B問題

10m以上の楊重ってクレーンだよね。。。飛来災害は書きやすいけど、どうやって電気工事の飛来とつなげよう・・・?

安全管理に関する記述は、労働安全衛生法を遵守することがポイントです。

ただ、当然全部も知らないので、何が引っ掛かるか分からない。

夜間作業の方が書きやすいけど、照度の確保と足場の確保、また足場からの飛来について書けば対策は埋められそうだけど、大事な前提となる工事の事項が挙げられない。

夜間の外壁照明更新工事ぐらいしか思いつかない。

(試験後はケーブル引いたりしても良かったとは思いましたが、本番は思いつきませんでした)

結局、”10mを以上の作業場への楊重”を選択し、屋上への配電盤の楊重、搬入ステージを設置しての変圧器の搬入をお題に記載。

制約条件に合致する工事を挙げるのが案外ネックでした。

その記述している途中。

・・・♪

隣の席から着信音らしきものが・・・(汗)

すぐに監督員が駆け寄ってきて、隣の人も慌ててポケットからスマホを出している様子でした。

電源切ってもアラームが鳴ることもありますが、そうでは無い様子。

あら~と思って様子を伺っていましたが、居心地悪いでしょうね。

周囲にも影響がありますので、スマホなどは指示に従って電源切っておきましょう。

気を取り直して、問2です。

問題2:経験記述問題

という制約条件でした。

こちらは、出題形式が変更になる前の問題と余り変わらないため対策は十分。対策も1つなのですんなり通過です。

ここまでおおよそ30分。結構時間がかかっています。

問題3:品質管理の用語

続く問3は品質管理用語の説明です。4つのお題から2つ選択し、その内容について2項目の管理事項を記載する必要があります。

こちらも予想通り品質管理から出題されました。

・資材の管理

・ケーブルラックの施工

・重両機器の取付け

・電線の盤への接続

太字の2つのお題を選択。

ケーブルラックの施工については特に勉強していませんでした。初出でしょうか。

勉強した内容を記載してさらっと通り抜けます。

問4 電気機器に関する用語

問4は電気用語に関する問題です。

12題の中から、4題選択しその4つの題目について技術的な内容、特徴などを2つ記載する必要があります。

・コンバインドサイクル発電

・水車のキャビテーション

・光ファイバ複合架空地線(OPGW)

・架空電線路と比較した地中送電線路の特徴

・スコット結線変圧器

・ビルエネルギー管理システム(BEMS)

・電力デマンド制御

・共同住宅用自動火災報知設備

・列車集中制御装置(CTC)

・電気鉄道の電食防止対策

・トンネルの入り口部照明

・接地抵抗の低減方法

太字の4題を選択。もりもりの電力範囲から選択しました。

スコット結線変圧器については前提として書くことが多すぎて枠が厳しいぐらい。

いざ、説明せよ。

と言われると何を書けばいいのか迷ってしまいます。

問5 電気の計算問題

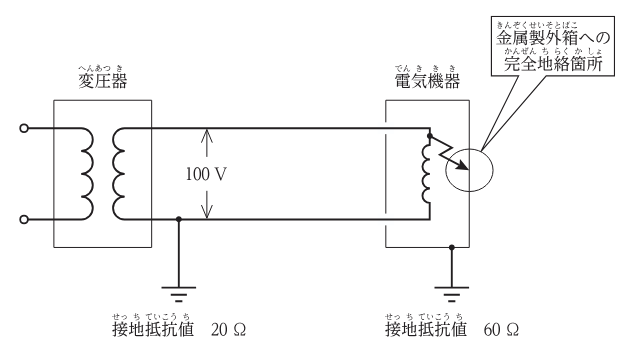

問5は電気計算ですが、ここで1題過去問からは見たことの無い問題が出題されました。

低圧機器の完全地絡時の機器と対地間の電圧を求める問題で、B種接地抵抗値とD種接地抵抗値が与えられています。

知らない人からすると、ナニコレかと思います。

気が付いてしまえば簡単な分圧の計算なのですが、え~っ、と思った人は多かったのではないでしょうか。

問6 建設業法 電気事業法に関する問題

問6は例年通り建設業法と電気事業法からの出題でしたが、建設業法は過去に出題された箇所からの出題でしたので問題はないかと思いますが、電気事業法はどうでしょうか。

過去に10000V以上の需要設備の設置には工事計画の届出が必要。

との問題は出題されたことがありますが、

その工事計画が受理されてから30日を超えた日からでないと着工ができないことを問われました。

前段の届出と受理は両者共選択肢にありましたのでやらしいところです。

問題用紙を持ち帰るか、退出するか

一通り解答をし終えて、おおよそ1時間。

ちょうど退出可能時間でしたが、経験記述の汚い字の修正、計算問題の見直しなどを行い、その後退出しました。

この二次試験の試験時間は3時間。

ちなみに最後までいないと問題用紙は持って帰れないという罠もあります。

この後、1時間半以上待つのか、問題文を持って帰るのかを天秤にかけましたが、どうせ問題文は後日公開されるだろうと思い退出しました。

実際に試験をしていた時間は1時間程度でしたが、あれだけの量の文章を書いたのは久しぶりです。

構成を考え、矛盾が無いように、伝わるように、なおかつ枠内に収まるように、と色々大変でした。

帰りは電車でzzzです。

合格発表は令和8年1月9日(金)。

やはり記述問題は採点に時間がかかりますよね。

1点合否に関して気になること

少々気になることとしては、出願願書の時点で電気工事の種別を書く項目があったんですよね。

何も知らずに、色々やっているから「その他」としてしまったのですが、あるYoutube動画を見ていたら、

自分の経験していないような工事名が出てきたらアウト!申請に基づく種別で採点されますからね!

と言われていたこと。

え?その他を選んじゃったよ。その他工事って何?

と思って見ていたら、本当に「主要な電気工事の項目以外の工事」だったことに気が付き愕然。

どんな工事がその”その他”に該当するかも分からないため、不安要素ではあります。

ただ、一般に電気工事について願書の段階で、試験で何を問われるかなどは分からないと思うのと、電気工事の中で、例えば照明設備工事だけやっている人っていないと思うんですよね。

あまり気にしなくてもいいんだろう。と思ってはいますが、先のYoutubeのように年配の方に、ダメ!と断言されると心配です。

後日、選択問題のみ解答公開

公式HPから令和7年度の問題が公開され、多肢選択式の問題については解答も公開されました。

解答を見てみたところ、公開されている選択式の問5の電気計算と問6の法律の問題は全て正解していました。

そうは言っても、この問5、6は恐らく全体の配点の4分の1程度。

前半の記述が合否のカギを握っています。

結果を待ちつつ、来月の1種二次試験の勉強を頑張っていこうと思います。

コメント