こんにちは、はっちです。

今回は令和7年度電験1種二次試験全ての問題について難易度などを見ていきたいと思います。

全体的には、計算問題の難易度が易しくなったこと、その代わりなのか、計算の配点が少ないこと。

そして、論説問題が全ての問に課せられたこと。

2種でも、大きく傾向が変わりそうな感じがしています。1種でも変わっていくのかもしれません。

本番での感想ではないことに注意してください。本番の様子はこちら。

令和7年度電験1種二次試験の問題

電験1種の二次試験は電力管理と機械制御に分かれており、それぞれ120点、60点満点で採点され、合計180点の6割(108点)を取れば合格となります。

ただし、6割取れていても、片方の科目が受験者の平均点を下回ると不合格になるという足切りも設定されています。

また、その年の難易度によっては合格点数の調整が入り、下がった時には93点まで下がったこともありました。

2種に至っては90点まで下がったこともあります。180点満点中です。

採点基準は公開されないため、合否は当日まで分かりません。

1種二次試験 電力管理

この電力管理の試験時間は120分。

問題数は6問中4問選択して回答する方式です。

この問題の選択が合否を分けると言っても過言ではありません。

ただ、電力管理は比較的時間に余裕があるため、じっくり選択問題を選ぶことが出来ます。

それでは問を見ていきましょう。

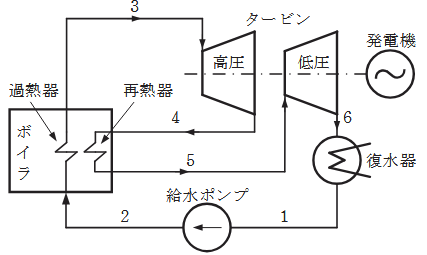

問1:再熱サイクルを用いた火力発電所の論説・計算問題

(1)が再熱サイクルに関する論説で(2)、(3)が熱量の計算問題の構成。

(1)の論説がちょっと難しいかもしれません。

再熱した方が効率が良い理由はT-s線図から見て取ることもできるのですが、言葉で表現するのが難しい。

別視点で寿命的な観点も記載しましたが、採用する目的なので他にもいろいろありそうです。

論説の分難しい、また(3)は熱サイクルについて問われていることから難易度は2としておきます。

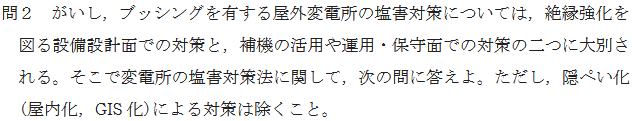

問2:ブッシングやがいしの塩害対策に関する論説問題

がいしとブッシングの塩害については過去にも出題されていますが、GIS化を除いた、設備設計面、運用・保守面の両方について問われました。

母線がいしと機器用がいしの絶縁強化の違いとなると、中々厳しい。

続く塩害対策も、補機の活用や運用・保守面での対策2つとそのメリットデメリットと記載されているので、計4項目を100字で書かなければいけません。

端的にこれ、これ、メリット、デメリットはコレ、とまとめて書くためには、やはりかなりの知識が必要かと思われます。

難易度は標準の3ぐらいでしょうか。

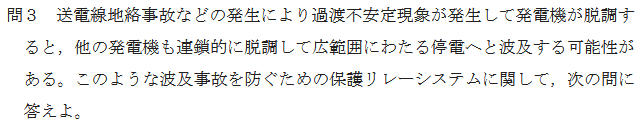

問3:発電機の脱調保護リレーの論説問題 難易度4

過渡不安定現象による発電機の脱調に関するリレーの問題です。

同期発電機の脱調がどのようにして起こるのか、また起きた時にどうなるのかを知っておいた上で、何をもってそれを検知するか。ということが問われました。

(1)では脱調を未然に防ぐためのリレーと演算方式について聞かれているため、もう少し突っ込んだ内容になっています。

(と思っていましたが、解答は事前演算方式などと記載すればよかった模様)

(2)は脱調後の話なので比較的有名かとは思いますが、それでも検出方式について問われるのは難しい問題かと思います。

原理も難しく、脱調防止リレーのため難易度は4かと思います。

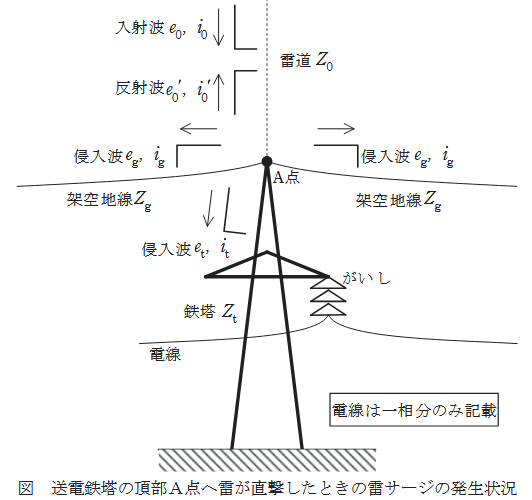

問4:鉄塔への落雷サージに関する論説・計算問題

鉄塔への雷撃に関する問題です。

(1)、(2)は比較的簡単な語句の問題ですが、(3)以降は進行波の問題になるため、慣れていないと厳しい問題かもしれません。

ただ、この問題は過去に2度は出題されているため、解けた方も多かったのではないでしょうか。

難易度は進行波なので2にしていますが、1よりではないでしょうか。

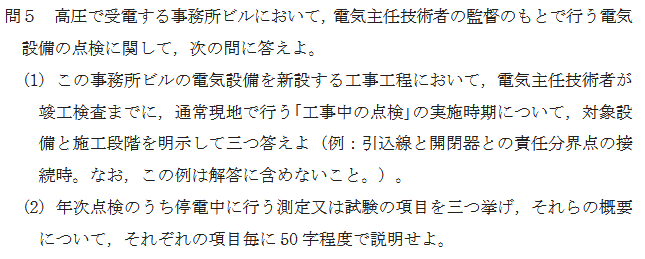

問5:高圧受電設備の工事検査と年次点検に関する論説問題

高圧で受電する事務所ビルの工事行程中の検査と、年次点検の試験項目について問われました。

まさに電気主任技術者として働いてる人からすると、非常に書きやすい問題かと思いますが、1種受験者はそういう人ばかりではないと思います。

むしろ電力会社に勤めている人が多く、その中で点検業務についている人はそれほど多いわけでもありません(多分)。

業務が細分化されている中で、ピンポイントの問題は有利不利が大きくでそうです。

ただ、(1)で問われていることは点検の実施時期のみ。

何をするかまでは書かなくて良いのですが、そこが大事なのでは?

これは人それぞれなので評価しにくいですので難易度は3にしておきます。

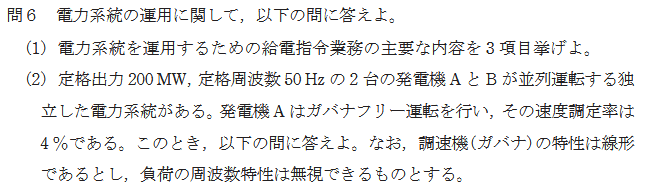

問6:電力系統の運用に関する論説・計算問題

(1)で給電指令業務、(2)で速度調定率に関する問題が出題されました。

(2)の速度調定率の問題はかなり定番問題で、簡単に解ける問題なので、これを呼び水に取り組もうと思ったら、実は(1)があったことに気が付いた。

という人も多いのではないでしょうか(自分)

(1)は多くある給電指令業務の中から”主要な内容”を3つ挙げろ。と問われています。

何が主要なのかは給電指令をしている人しか分からないような気がしますが、(2)の周波数調整は誘い罠なのか、それとも近い答えも正答なのか。

悩ましい問題かと思います。

計算問題は簡単なのですが、(1)で難易度2にしておきますが、これも人によりますよね。

電力管理まとめと合格点数

令和7年度の電験1種電力管理の問題は、、、今まで何度も受けてきましたが易しい方ではないでしょうか。

第一に計算問題が易しいことが挙げられます。

1種二次試験は論説問題の割合が比較的高いですが、出てくる計算問題はかなり危険が伴うものが多いです。

今回はそれがありませんでした。ただ、その代わりに論説の割合がかなり多いです。

配点はわかりませんが、おおよそ180点中50点程度。

令和7年度 1種二次 論説71% 計算29%(配点予想より)

2種は大量の穴埋め問題など、例年傾向に引っ掻き回されている印象です。

2時間目 機械制御

続いて機械制御の問題を見ていきます。

機械制御は問題との戦いはもちろんですが、1時間という制限時間との戦いでもあります。

その中で4問出題され、2問を選択し回答することになります。

ここでのつまづきは、制限時間内に他の問題に変え、すべてを解答できる可能性を格段に低くします。

慎重にかつ大胆に攻めないといけませんが、そんなことできるかどうかは分かりません。

毎年思いますが、ストレスがすごい試験です。

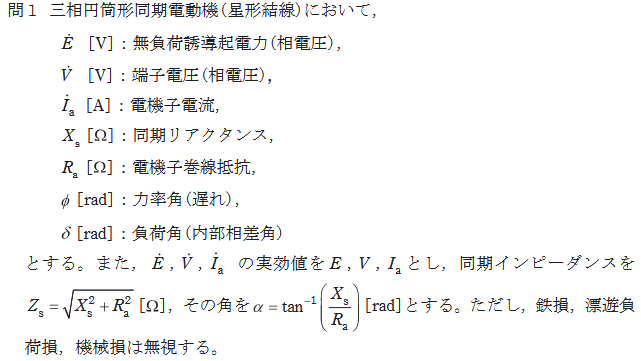

問1:円筒型同期電動機に関する計算問題

ぱっと見たときは同期発電機か!抵抗成分があったとしても大丈夫!と思いましたが同期電動機でした。

過去問でも超難易度で抵抗付き同期電動機が出題されましたが、その時と負荷角αの取り方が違うのがちょっと厄介。(イメージはこっちの方がしっくり)

やることは似ているのですが、入出力の関係で知識に怪しいところがあります。

後半になると計算も大変になっていく様子。

難易度としては高めの4程度の問題になるかなと思います。

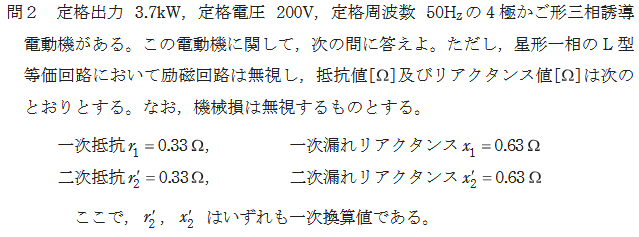

問2:三相誘導電動機の電圧とトルクに関する計算問題

昨年に続き、今年も誘導電動機のトルクに関する問題です。

問は素直で計算も比較的分かりやすい・・・のですが、最後の計算が少し大変です。

じっくり数値を入れて、できる限り簡単な式で計算を進めていき、計算ミスを少なくしたいところです。

難易度は取り組みやすく2かなと思います。

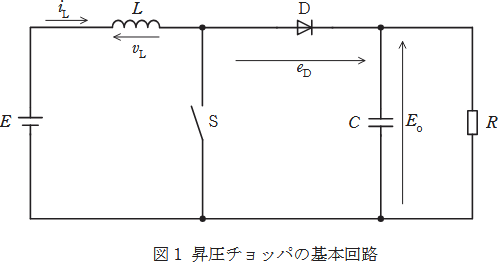

問3:昇圧チョッパの動作に関する計算問題

三相ブリッジで無い分まだ解きやすそうではありますが、本番では見向きもしませんでした。

案外問3を捨てていると、検討する問題数が少なくていいのかもしれないと思う小心者です。

雰囲気だけで難易度2(ぇ)

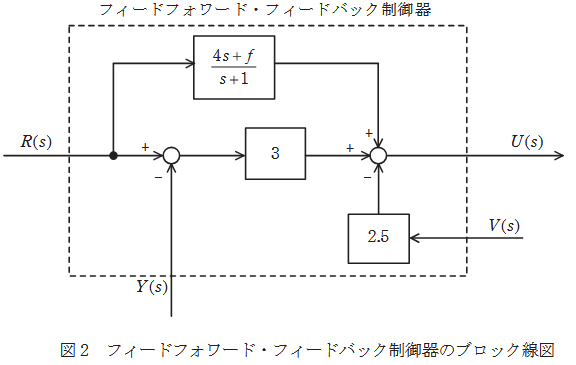

問4:フィードフォワード、フィードバックを用いた制御に関する計算問題

ブロック線図が、いくつかに分かれており、本来のブロック線図ってこういうものなのかも。と思わせるような感じです。

計算を丁寧に進めていくことで、それほど苦労せずに解答にたどり着けるかと思います。

最後の伝達関数の扱いについては知っているかどうか。

見た目は、なにこれ、と思いますが易しめの問題ではないでしょうか。

難易度は2にしておきますが、これも1よりではないでしょうか。

機械制御まとめ

問1が難しい感じがしますが、問2、問4は易しめの問題かと思います。

正答率は比較的高そうですので、電力管理ほどではありませんが、点数を取ってくる受験生は多そうです。

ただ、やはり制限時間の中での解答作成ですので、計り知れないプレッシャーがそこに存在します。

また、どの問題を選ぶことが出来るか。というのも大きな問題です。

問題の難易度だけでは無い壁がそこに存在します。

電験1種二次試験のまとめ

電力管理は例年に比べて易しくなった印象ですが、計算が得意な人には厳しいかったかもしれません。

ですが、問5、問6など、実務が合う方にとっては一転してしまいそう。

とはいえ、計算を確実に取っていければ点数の底上げができます。全体としては易しい印象です。

機械制御は昨年度と同等に難しい問題とそうでない問題が混在していました。難易度としては標準的というところでしょうか。

大きな配点を持つ電力管理が易しくなったことで、合格点数予想は108点(60%)で調整は無いと思われます。

合格発表は約2か月半後の1月30日。

また、長い日が続きます。

ちなみにこの記事がちょうど200記事目でした。みなさん読んでいただきありがとうございます。

コメント