新しい問題はどんなものがでるんだろう?こんにちは、はっちです。

ということで電験2種に続き電験1種の一次試験の問題も解いてみました。

合わせて合格点数の調整についても考えてみようかと思いますが、最近は大抵60%固定なので、

相当難しいなと感じなければ80点満点の48点なのだと思います。

合格者数は令和6年度は428人でした。今年はどうでしょうか。

1時間目 電験1種 理論

個人的には朝イチにいて最大の難所。

ここが終われば後は時間に追われることなく問題が解けるため気持ち的に楽ですが、ここが厳しい。

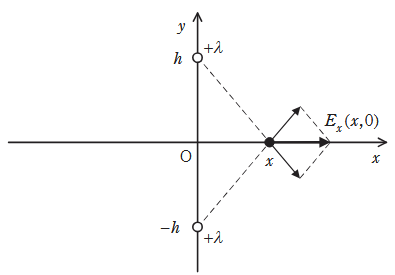

問1は直線電荷が作り出す電界と電位に関する問題でした。

かなりオーソドックスな問題ですので、解けた受験生は多かったのではないかと思います。

初見〇しの問1にしては易しい問題かと思います。

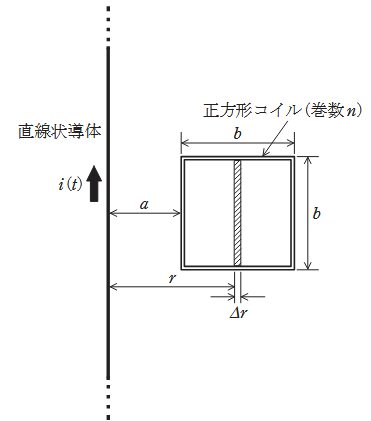

問2は直線状導体と正方形コイルの問題です。

こちらも良く見かける形式の問題です。焦らずに解き進めたいところです。

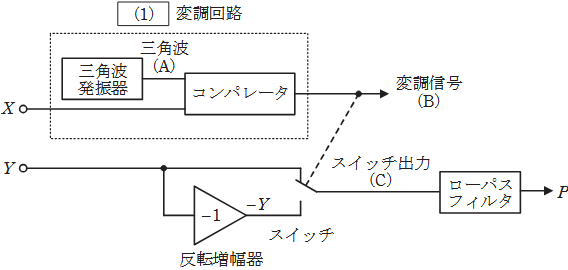

問3はPWM制御に関連する問題でしょうか。理論としては珍しい気がします。

順を追って冷静に考えればある程度解けるかと思いますが、本番ではこれが難しい。

厳しい問題ではないでしょうか。

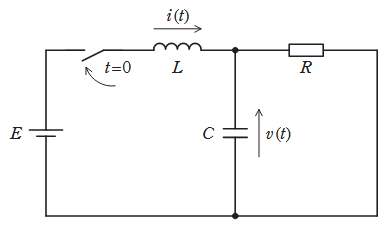

問4はRLC回路の過渡現象の問題です。

RLC回路になると厄介ではありますが、しっかり誘導してくれているため点数は取りやすいかと思います。

エネルギー収支の式は助かりますね。

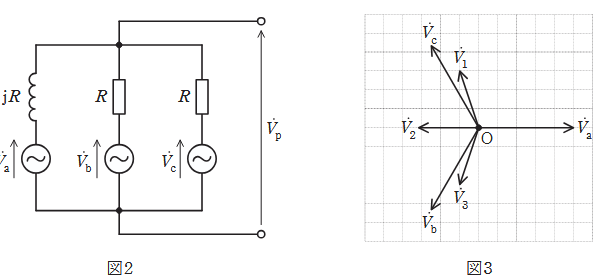

問5は不平衡三相負荷のベクトルを用いた問題です。

近年不平衡三相負荷はA問題で出題されている印象でしたが、今年はB問題での出題です。

一見難しそうではありますが、誘導があるため、それに則って問題を解いていけばさほど難しくないかと思います。

ベクトル図は難しそうではありますが、状態を理解するのに便利です。がんばりましょう。

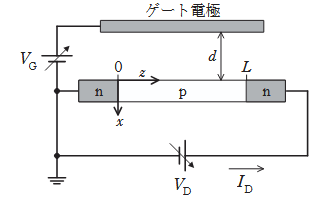

問6は難解そうな電荷密度を用いた半導体の問題です。

多くの言葉に惑わされず、記号の定義を追って問題を解いていきましょう。

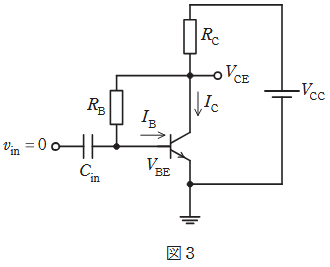

問7はトランジスタ回路の問題です。

トランジスタの問題は原理を分かっていれば選択肢はかなり選びやすいかと思います。

そして単位に注意して数値を導きましょう(前回引っ掛かった人w)

理論の感想

例年に比べて初見〇し(問3、問6)はあっても選択肢がまったく選べないということは無いかと思います。

分からなくても正答しやすく、例年に比べてかなり取り組みやすい問題でした。

ただし、自分は時間制限の無い中で問題を解いておりますので、本番のプレッシャーがありません。

その上での問題の感想なので、参考程度でお願いいたします。

合格点数予想は48点です。(80点満点の6割)

二時間目 電験1種 電力

時間的に余裕のある電力科目。計算問題の有無が合否に影響しそうです。

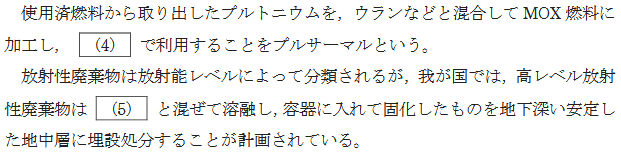

問1は原子力発電のウランに関する問題でした。

電力科目らしく3種程度の知識から突っ込んだところ、また、放射性廃棄物についてまで出題されています。

このまま以前のように二次試験まで原子力の問題が広がってくることがあるかもしれません。

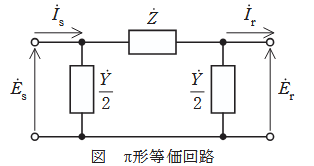

問2は四端子定数のπ型等価回路に関する問題でした。

二次試験では良く出題されますので、慣れている方も多かったかもしれません。

問題としては定型なものであるため、易しい問題になるかと思います。

問3は故障原因として多く上げられるCVケーブルやOFケーブルについてでした。

中身は基本的なところなので、多くの人が解答できたのではないかと思います。

問4は配電自動化システムについての問題でした。配電自動化の方式についても聞かれており、

少し悩ましい問題だったかなと思います。(自分が知らなかっただけですが)

問5は水力発電の入口弁に関する問題でした。弁の形状、閉鎖方式など突っ込んだ問題が出てきており、選択肢も迷いやすいかと思います。

B問題にきていきなり難易度が上がりました。

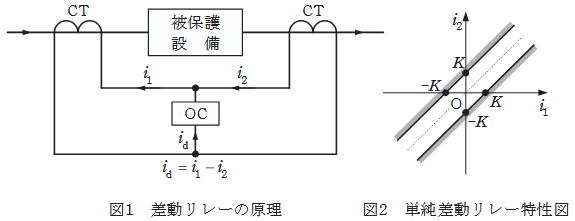

問6は変圧器や送電線の差動リレーについての問題です。

CT誤差や外部故障時に誤動作しないように比率差動を組み込み、誤動作を防ぐやり方を知っておきましょう。

問5に比べれば答えやすい問題かと思います。

電力科目の感想

電力科目は比較的A問題が解きやすかったのですが、配点の半分を占めるB問題が少し難しいかなと思いました。

B問題が取れるかどうかは大きく点数に関わってきます。

保護リレーについては二次試験でも頻出ですので幅広く勉強しておきたいところです。

それでも合格点数は48点かなと思います。

3時間目 電験1種 機械科目

多種多様な問題が出題される機械科目。選択問題もあり、難易度が振れやすい科目でもあります。

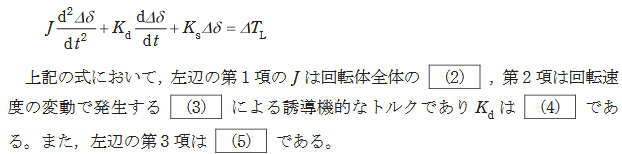

問1は同期電動機の過渡現象についての問題でした。

電力管理の二次試験では良く出題されるのですが、そうでないと面食らってしまったかもしれません。

初見ではちょっと難しいかもしれません。

問2は変圧器の損失に関する問題でした。

特に捻りもなく、易しい問題であったと思います。

問3は三相誘導電動機のL型等価回路を用いた問題でした。

L型等価回路が描かれていませんが、1種受験生にとっては足かせにもならないかと思います。

励磁部分を踏まえてしっかり整理すれば易しい問題かと思います。

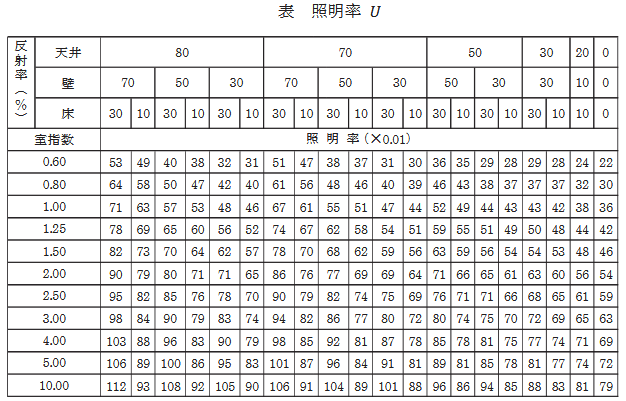

問4は光束法を用いた照度計算に関する問題です。

室指数も出てきており、照明率の表も使用するため少し難易度は高めかと思いますが、

一度解いていれば中身は難しくありません。落ち着いて表を読み取りましょう。

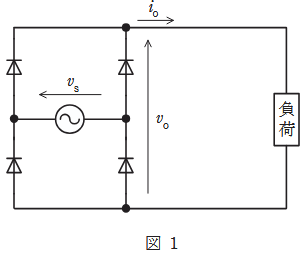

問5は整流回路に関する問題です。

高配点のB問題ではパワーエレクトロニクスが多く出題されます。

苦手な人も多いかと思いますが、今回は比較的選択肢が選びやすかったのではないかと思います。

半分は知識問題ですので、固く点数を確保していきたいところです。

問6は一次電池であるマンガン電池の化学反応に関する問題でした。

電気化学の計算もありますが、マンガン電池の化学式を覚えておかないと解けないわけではありません。

問題を読み、冷静に答えを選びましょう。

問7はメカトロニクスに関する問題ですが、ほぼ用語に関する問題です。

文章の前後から選択肢を絞っていきましょう。

機械科目の感想

全体として難しい問題は少なかったかなと思います。あまり触れたことの無い問題が多くはありましたが、問題文を読んで対処できるか所も多くありました。

本番の環境の中で難しいかもしれませんが、時間的に余裕はあるかと思います。しっかり問題文を読んであきらめないようにしましょう。

合格点数予想は48点です。

4時間目 電験1種 法規

最後の難関の法規科目です。

選択肢が中々絞り込めず、また、紛らわしいものも多いため点数が振れやすい科目かと思います。

私自身自己採点してみましたが、法規だけがかなり点数が悪いものとなってしまいました(点数はのちほど^^;)

ただそうだと言っても難しいわけではないと思います。

得手、不得手が出る科目かと思います。

問1はやはり電気事業法からの出題でした。

比較的選びやすい問題では無かったかなと思います。(いきなりテンションダウン)

問2は発電用太陽電池設備に関する技術基準から出題されました。

近年クローズアップされている太陽光発電をより健全にするために必要な改正がされていますが、中々見ない条文ではないかなと思います。

他の法令の知識を活かして少しでも点数を稼ぎたいところです。

問3は架空送電線の長径間工事に関する問題です。

数値は選びにくいところではありますが、知識で埋められるか所は点数を取っておきたいところです。

問4はケーブルの高圧屋内配線に関する問題です。

近年工事関係の問題が1種では増えてきている気がします。苦手です。覚える数値が多く、状況によっても変わるため厄介です。

問5は電力広域的運用に関する問題がB問題で出題されました。ただし、主に取引市場の話であり、少し難しかったのではないかと思います。

B問題ですので配点が高く、落としたくないところですが、受験生を悩ませた問題である気がします。

問6は電圧フリッカに関する問題でした。

電圧フリッカと言えば、電気炉が思い浮かぶかもしれませんが、今回の主役は分散型電源でした。

単独運転防止機能を備えた分散型電源が引き起こす電圧フリッカ問題は、近年さらに改善が進められた機能が導入されています。

法規の感想

やはり得意不得意がそのまま点数に反映されそうです。

今年はA問題は標準的な難易度な気がしますが、B問題は苦戦した人も多かったのではないでしょうか。

普通の勉強だけではカバーできない最近の範囲です。

今年もし合格点調整が入るとしたら法規かなと思います。

ただ自分が出来なかっただけかもしれません。

一応予想は48点~46点というところでしょうか。

令和7年度電験1種一次試験の感想と自己採点

例年、法規で点数が取れていない自分がいうのもあれですが、法規が難しいのではないでしょうか(ホントあれだ)

電力取引市場については、意識して勉強しないと例え記事で見つけたとしても飛ばしてしまいそうです。

一方で理論がかなりオーソドックスな問題が出題されて易しくなった印象です。

理論で躓いていた方が一気に合格して、合格率を上げるのではないかと思います。

管理人の自己採点

これはあくまで制限時間の無い中で解いています。

かかった時間は短いですが、やはり本番のプレッシャーとは比になりません。

それを踏まえた上で気になる方はどうぞ。

例年数百人しか合格者が出ない1種一次試験。

さらにそこから二次試験は100人程度に絞られます。

後2か月半。がんばっていきましょう。

コメント