こんにちは、はっちです。

今回は先日行われました電験2種二次試験の問題を解いてみましたので問題の感想と難易度評価をしてみたいと思います。

あくまで個人的な評価ですので参考まで。(1種二次試験は後程・・・)

解答はほぼ載せておりませんので、ご安心ください。

令和7年度電験2種二次試験 感想と難易度

まず、解いてみた感想ですが、、、いやいや、難しいでしょ。

というところ。

電力管理が特に辛く、機械制御は・・・ちょい易しいぐらいでかなと思いますが、問題の選択次第です。

それでは問題を見ていきましょう。

令和7年度 電験2種 電力管理の傾向

出題は6問。その中から4問を選び、1問30点、120点満点で採点されます。

今年の問題の構成としては、論説問題4問、計算問題2問という、2種としては珍しく計算問題が少ない年でした。

また、論説問題4問の内、3問が穴埋め問題という、今後の傾向を疑うような出題。

穴埋め問題は過去に何度も出てきていますが、あっても数年で1題というところ。

そして、穴埋め問題といえば楽そうな印象がありますが、そんなことはありません。

むしろ厳しいと感じるぐらい。

公式解答の一例ではありますが、

と書かれるぐらい、シビアな採点をされそうな雰囲気を出していることから、選択しにくい問題、として認知されているぐらいです。

今回は避けられない3問の出題。

問題の内容を見ていきましょう。

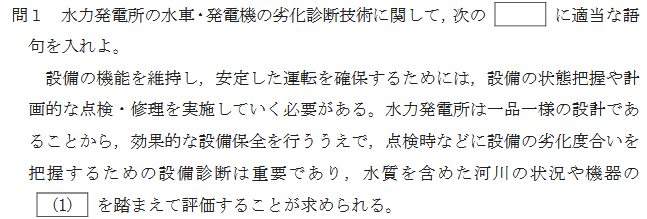

問1:水力発電所の劣化診断技術に関する穴埋め問題

今年は予想通り水力発電の年だったので、それはよいのですが、出題された劣化診断技術は別に水力発電に偏っている訳ではありません。

当然、火力発電のボイラなどにも今回出題された診断技術は用いられています。

そして内容は・・・やっぱり語句を特定しにくい。

劣化診断技術や試験名称は知っていれば埋められますが、(1)とかは悩ましい。

色々語句が入りそうだけど、何が一番適当なの?

というのが判別できません。

そもそも劣化診断技術って結構難しい範囲かと思います。

穴埋め問題は時間がかからず他の問題に注視することができるのは助かりますが、今年はそのできた時間で解かなければいけない問2、問3で出題された計算問題も危険です。

問題の難易度は4程度かと思います。

問2:対称座標法を用いた1線地絡電流の問題

2種で対称座標法は近年出題される傾向にありますが、やはり”入り”が難しいのが対称座標法。

今回 \(I_0\) が与えられていますが、これをどう使うのか?というところの理解がむずかしい。

問で \(I_0\) の導出があるならそれも分かりますが、問題を易しくしているのが返って問題の意味を分からなくしていないか心配です。

そして、それが記述試験になるとなおさら分からないことを書くのが難しい。

そして、”負荷インピーダンス無限大”の文字。

計算を簡単にしてくれているのは分かりますが、対称座標法をしっかり勉強してきた人以外は、

ナニコレ?

になりそうな気がします。

そもそもどれだけの人が対称座標法を勉強して臨んでいるのか。。。

難易度は4としておきますが、1種で出題されたら難易度1か2なのは注意点。

それぐらい知っていれば難しくはないです。

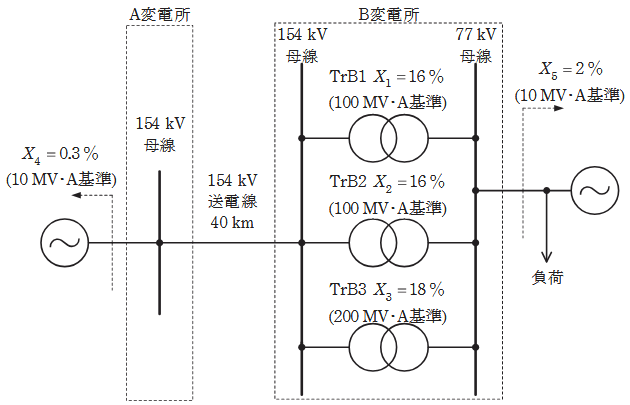

問3:負荷のある%インピーダンスと短絡容量

%インピーダンス問題なのに負荷あるの?

と最初に見て思ってしまいました。

今まで見てきた中では負荷がある問題は2種では見たことが無かったです。

さらに近似式を使うなという指示。

今回の問2、問3もですが、受験者を迷わせる記載が多い。

近似式を使わなくても問題は無い程度なのですが、この1文で、えぇ?となる人は多いのではないでしょうか。

%インピーダンスがなんなのか。また、解くために必要は無いのですが、負荷が接続されたときの様子を理解するには対称座標法の考え方を使うんですよね。。。

難易度は3としておきます。

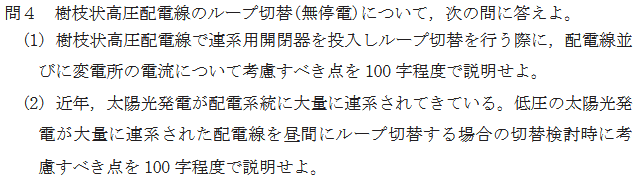

問4:樹枝状高圧配電線におけるループ切替時の論説問題

ここにきて、正統派(?)な論説問題が出題されました。

が、これも悩ましい問題です。(1)は比較的書きやすいかと思いますが、(2)で太陽光発電などの電源が接続されたとき。となると求められている内容が発散してしまいます。

潮流変化が題材だとは思うので、そこを中心に書こうにも、100字でまとめろ、と言われると、

何を書こうか、何を書けば正解になるのかが分かりません。

昼間に、大量に、とかなり限定的にされているので予想はつきますが、本当にこれで正しいのかどうかは、採点基準が公開されていないので分からないため不安要素になります。

難易度は3ぐらいでしょうか。

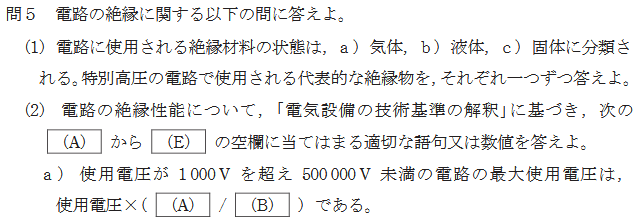

問5:電路の絶縁と測定に関する穴埋め問題

絶縁耐力試験に関する穴埋め問題が出題されました。

電力管理の場合、法律的な解答を求められることがあるため、このような問題が穴埋め問題だと助かります。

比較的分かりやすい範囲の出題なので点数はとりやすいかと思いますが、知識が試される問題です。

紛らわしい数値なども無く、今回の中では一番解きやすい問題ではないでしょうか。

最後の誘電正接の劣化診断についての論説があるため、難易度2ぐらいかと思います。

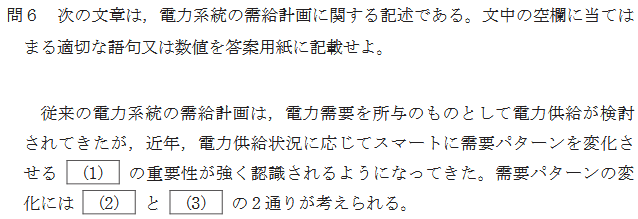

問6:電力系統の需給計画に関する穴埋め問題

1種一次での取引市場、2種一次での日本版コネクトマネージと続き、二次試験で電力需給計画を出しますか。という感じを受けました。

穴埋め問題なので、これまたニュアンスの違いによる語句選択に悩みそうです。

はっきりと答えが分かるところもあれば、言い方の違いで色々と入る語句がある穴埋めもあり、これまた選択しずらい問題です。

エネルギー管理士試験や、近年の電力市場の動向を見ていれば分かる問題ではありますが、分かったからと言って、正確に語句を記述できるとは限りません。

この辺りが記述穴埋め問題の嫌なところ。

(2)など、下げ、需要減少、需要減、需要低下と色々と語句が考えられますし、これじゃない場合もありそうです。

これだけ出すなら、部分点の設定もしてほしいところです。

難しくは無いのですが穴埋めが辛い。難易度3ぐらいとしておきます。

電験2種二次試験電力管理のまとめ

今回は例年の出題形式とかなり違い、穴埋め問題が3題という出題形式でした。

今回のような、

一次試験の選択肢無しバージョン。

みたいな出題が主になってしまうのでしょうか。

それとも問4のような論説形式が主になるのか、はたまた計算問題が主になるのか、色々と想定して勉強方法を変える必要があるかもしれません。

2種二次試験はどちらかというと計算問題が前に出される気がしますが、今回は計算量としても少ないものでした。ただ、その2問が共にセオリー通りではなく厄介な問題というもの。

また一方で、電験1種二次試験でも同様なのか、計算問題が出題されても、問の中の半分程度で全体量としては多くなく計算量としても少ないものでした。

全体的な傾向として、計算問題を軽減しようとしているのか?

採点を楽にしようとしているのかも・・・?

そんな様子も伺えるようですが、来年はどうなるか分かりません。

続いて機械制御を見ていきます。

電験2種 二次試験 機械制御

機械制御の出題は4題出題されて、内2題を選択する方式です。

合計点数は1問30点で60点満点で採点されます。

とにかく時間との勝負で、計算ミスによる迷いはとんでもない焦りを産みます。(*_*)ストレスマックス

どの問題を選択すべきか、問題を最後まで見て解けそうな問題を選ぶことが重要です。

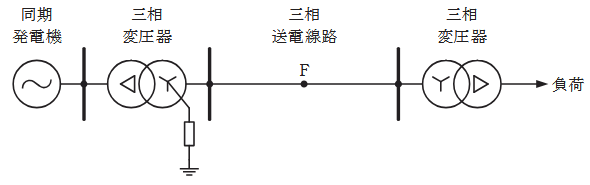

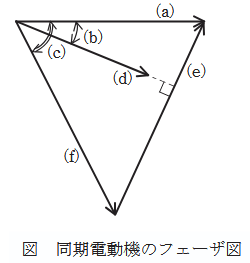

問1 同期電動機のフェーザ図を使った計算問題

最近2種でも主流になってきている同期機から出題されました。

さらに同期電動機。

焦っていると、とりあえず同期発電機だと思ってしまい出鼻をくじかれます。

フェーザ図の記載があるのでまだ親切かと思いますが、ちょっとこのフェーザ図も嫌らしい感じ。(´・ω・)脱調しそうじゃない?

あまり馴染みも無いため、避けたくなる問題かなと思いますが、さほど難しい問題でもないかと思います。

難易度3ぐらいかなと思います。

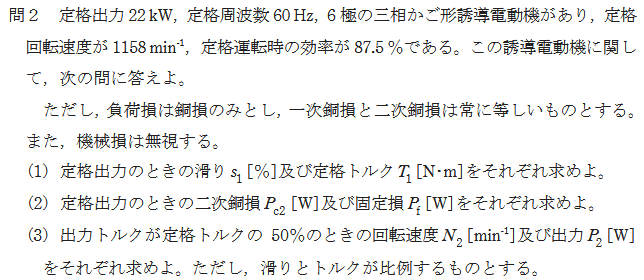

問2 誘導機のトルクと比例推移

魑魅魍魎が跋扈(ばっこ)する二次試験の中で、なんともほっとするような問題。(~_~;)ばっことか書けない

特段難しいことはありませんが、誘導機の基礎がしっかりしている必要がある問題かと思います。

勉強の成果が出やすい問題なのではないでしょうか。

難易度2としておきます。

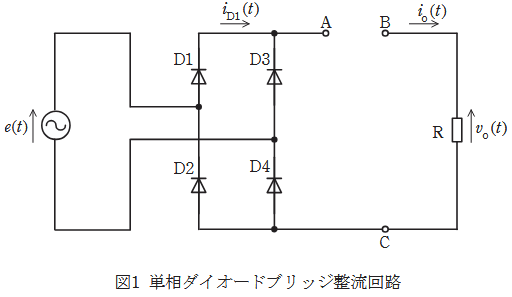

問3 単相ダイオードのブリッジ回路を用いた問題

あまりよくわかっていませんが、それほど難しい問題ではないのかなと思います。

パワーエレクトロニクスの問題は、条件が複雑で無ければ、解きやすい問題が多い印象です。

難易度?(2程度?)

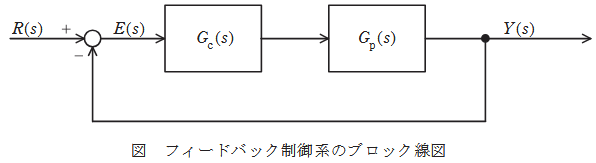

問4 自動制御のフィードバック制御

こちらも少し問題数がですが、さほど難しくはありません。

ランプ信号のラプラス変換、伝達関数と定常偏差の違いはしっかり押さえておきたいところです。

難易度2ぐらいでしょうか。

機械制御のまとめ

今年の機械制御の問題は問1の同期機を含めても、見ていてほっとする問題が多い気がします。

とはいえ、ほっとする時間など無いのが制限時間1時間の機械制御です。

一つ数値を見逃しただけ、プラスマイナスを間違えただけでも、その間違いに気が付いた瞬間、奈落に落とされる、というプレッシャーに襲われ続ける1時間です。

普通に問題を眺めていて、解ける、解ける。と言っている自分と、本番のプレッシャーの中で解けるのとは訳が違いますし、なにしろ、電力管理が終わった後の機械制御です。

厳しいものがあったのではないかと推測します。

令和7年度電験2種二次試験の合格点数予想

最後に合格点数の予想をしてみたいと思います。

通常であれば180点満点中の6割で108点が合格点となりますが、今回は電力管理がかなり厳しい。

その様子を受けて、穴埋め論説でどこまで部分点がもらえるのかどうかは分からないため、大雑把な予想になりますが、、、

合格点数は少し厳しく見て97点~102点程度ではないでしょうか。

やはり、計算メインで臨んだ人はかなり厳しい戦いになったと思いますが、論説が得意とする分野の人、実務で行う分野の人、そういったものが当たった人からすれば、さほど難易度が高いわけではありません。

どちらかというと、電験に慣れているベテランが有利な問題。と思ってしまいます。

生半可な知識は通用しないからね。

そんな思いが試験から伝わってくるようです。

偉そうなこと言ってるけど、管理人どうなんよ?

最後に、管理人が2種試験を受けた当時の実力を想定して、今回の試験を受けたとすると。。。

残念ながら、ぶっちぎって不合格でしょう。

機械制御は良い点が取れたかもしれません。

ですが当時自分は計算主体で臨んでいたため、論説を解くことははっきり言って無理でした。そして、対称座標法も完全に捨てていたため、

問4、問5、問6で多少点数が稼げるか・・・?

ぐらいな感じです。

全体的に今年は合格率は厳しい年になるのではないかと思います。

合格発表日は令和8年1月30日(金)12:00。

勉強は続けていかないとですね。

コメント