こんにちは、はっちです。

そういえば離島って電気ってどうやって送電しているんだろう?

というのも、本州から離れた離島に行くことがあり、立っている電柱の位置や海近辺の6.6kV系送電線を見ていて思ってしまいました。

そういうところに行くと、うずうずしだす電気技師は多いはず。( ゚Д゚)ぇ

島内を散策しつつ、海底ケーブルについての資料もありましたのでまとめたいと思います。

離島の電力供給事情

離島の場合、電力供給事情は二通りあります。

一つは、島に小規模発電設備を設置して島内に供給する方式

もう一つは、本島(本州とか)から海底ケーブルにて送電線を布設する方式です。

今回訪れた日間賀島は海底ケーブルを用いて送電されていました。

日間賀島や周辺の島の電力事情

愛知県にある日間賀島、篠島、佐久島は愛知県でも有名な観光名所となっており、現在本州の二か所から33kVを日間賀島で受電しており、その間は海底ケーブルで布設されています。

また、日間賀島から、周囲の篠島、佐久島に6.6kVで送電しており、一種の電力ターミナル島となっています。

https://www.chuden.co.jp/resource/seicho_kaihatsu/kaihatsu/kai_library/news/news_2020/news_143_11.pdf

出典:33kV海底ケーブル(師崎~日間賀島間)張替工事

この3島はたこやふぐの名産地となっており、島で宿泊する際に夕食を注文するとたいていタコが

まるっと一匹出てきます。タコは柔らかくて美味しいですよ。

平成22年に劣化の見られるケーブルを新設

布設年度はわかりませんが、どうやら平成18年に残留電荷法によるケーブル劣化診断を行ったところ、劣化が進行しており、数年後に張替する予定であると判明したようです。

残留電荷法とは

ケーブル内の劣化に進行により、部分放電が起きると、その部分の絶縁劣化が進行し(水トリー)絶縁破壊に至る可能性があります。残留電荷法は、ケーブルの内部を直接確認することなく、非破壊で劣化を診断することができる方法です。

その方法は、まず直流電圧を印加してケーブルと大地との間に電荷を蓄積し、その後、ケーブルを接地。接地することでケーブル内に蓄積された電荷は放電されますが、水トリー内の電荷は残るようです。接地後、交流電圧を印加することで、水トリー発生場所からも電荷が放出され、この電荷を測定することで水トリーによる絶縁劣化状況を判断する方法です。

海底ケーブルと漁協

既設の改訂ケーブルの撤去、新設を行った際、特に漁業的には問題無いような気がしてしまいますが、海底ケーブルは海底に埋設されており、ケーブル布設にあたって埋設機器設置のための護岸の整備など、底ひき網漁が盛んなこの地域に与える影響は大きいようです。

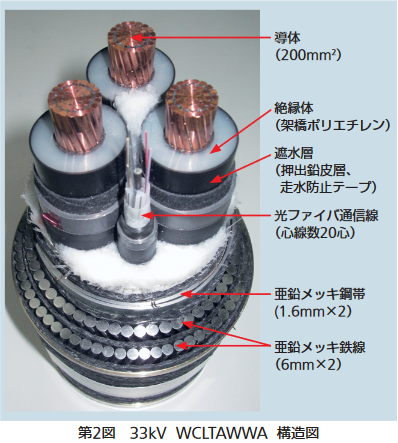

このあたりの漁業が与えるケーブルへの影響を踏まえ、選定されたケーブルは亜鉛メッキ鋼帯で三重に覆われた、200sq+光ファイバのケーブル(鋼帯付鉄線鎧装)。

出典:33kV海底ケーブル(師崎~日間賀島間)張替工事

頑丈な守りによって固められたケーブルは、底ひき網漁で用いられるアンカーなどの貫入も防止できる外的要因に十分な強度を持たせているケーブルになります。

日間賀島の配電設備

日間賀島の中央あたり中部電力の配電設備があり、そこから島内、また篠島、佐久島へ配電を行っています。

実際に海岸を歩いていると、あからさまに6.6kV配電線があったのですが、本州とは反対側の海につながっているようでしたので「?」がついていました。

調べてみると篠島へのラインでした。

篠島へのラインは33kVにも対応しているようなので、昇圧できるように発展していってほしいですね。

離島において、一番目に付くのはやはり重耐塩対策ですが、今回のことで送電線のラインについても勉強になりました。

ケーブルの劣化診断についても重要ですね。やっぱり電気は面白いです。

ケーブルの残留電荷法以外の絶縁診断

ケーブルには他にも非破壊で劣化診断を行う方法がありますので、これを機にまとめてみたいと思います。

停電が必要な測定方法

離島でもそうですが、重要な施設や停電に大きな損失が伴う施設は停電することができない場合もあります。その際停電させて測定することが必要なのですが、中には活線状態で計測する方法もあります。まずは停電させて行う測定方法の紹介です。

1.絶縁抵抗測定

ケーブルの充電部と大地との間に直流電圧をかけ、絶縁劣化による漏れ電流を確認できます。

簡易な方法で、活線状態では測定できません。

2,直流漏れ電流測定

ケーブルの導体とシース間に直流高電圧を印加し、ケーブル絶縁体の漏れ電流の大きさや時間変化、三相不平衡などを確認します。漏れ電流が非常に小さい。キック現象がみられる。漏れ電流が時間と共に増加など判定には習熟が必要。

3,部分放電測定

交流又は直流電圧をケーブルにかけ、ケーブルの空隙(ボイド)やクラックに発生する部分放電を印加電圧の時間変化や、パルス数等で特定します。局部的な絶縁劣化を生じたときには場所の測定も可能で適していますが、全体的な劣化診断には適していません。

4,直流耐電圧試験

規定の試験電圧を印可し、ケーブルが試験電圧に耐えられるかどうかを試験する方法。試験を行うことで絶縁劣化が進む可能性もあります。

5,損失電流法

ケーブルに交流電圧を印加し、ケーブル絶縁体に流れる充電電流から90°進み位相の成分を除去することで、印加電圧と同相の電流成分(損失電流)を抽出し、その中に含まれる高調波電流(主に第三高調波電流)をフーリエ解析することにより得ることで劣化状況を診断します。

6,誘電正接tanδによる評価

ケーブルとケーブルを覆う金属部分に交流電圧をかけ、tanδ系を用いて誘電正接の特性を測定します。部分放電測定が局部的な絶縁劣化の測定に適しているのに対して、誘電正接は全体的な劣化の診断に向いています。

7,マーレループ法(故障点測定)

健全相と事故相を短絡し、ホイートストンブリッジ回路の原理を利用して、ケーブル抵抗を利用して位置を特定します。地絡事故点までの距離を測定可能ですが、短絡故障の場合は計測できません。

8,パルスレーダー法(故障点測定)

事故点での反射パルスを検知して、事故点までの距離を求める方法です。マーレループ法と違い、並行健全相が無くても測定可能です。パルスの伝搬速度をvとして測定点と事故点までの距離xとすると、x=vt/2となり、故障点の特定が可能です。

活線診断可能なケーブルの診断方法

一方でこちらは活線状態で診断可能な測定方法です。

1,直流成分法

水トリーがある場合、そこから交流印加電圧の負成分により負の電荷が注入され、半サイクル後、正成分によりその電荷は吸い上げられるが、一部が絶縁体中に残る。この負電荷が水トリーの先端に蓄積され、蓄積電荷自身による直流電界により、負電荷が対向電極(遮へい層)に向かって移動します。この負電荷の移動が直流成分として観測されます。

2,直流電圧重畳法

高圧配電線に数V~数十Vの直流電圧を重畳したのち、被測定ケーブルの接地回路に流れる電流の直流成分を検出するもの。直流電圧の重畳は、水トリーの整流作用に伴う直流成分(直流成分法)を大きく検出することを目的としています。

3,活線tanδ法

活線状態のケーブルに一点接地されたケーブル遮蔽層と大地間に直流5V程度を印可し、その時に流れる電流を測定、充電電流の信号と電位の信号との位相差からtanδを算出する方法で、遮蔽層の絶縁抵抗値も算出します。

4,低周波重畳法(ちょうじょう)(交流重畳法)

運転中の配電線に低周波電圧を重畳してケーブル接地線に流れてくる低周波電流の有効分電流を検出し、それを絶縁抵抗に換算することで、ケーブルの劣化度合いを判定する者です。重畳電圧が低く(20V)劣化を進行させない特徴があります。

5,遮蔽層劣化診断

高圧ケーブルの遮蔽層に誘起している交流電圧を除去(ノイズフィルタ)し、遮蔽層(銅テープ)に直流電流1mAを供給することにより発生した直流電圧を抵抗値に読み替え(電圧降下法)、遮蔽銅テープのループ抵抗を測定するものです。

様々な方法がありますね。場所や電源の用意、診断方法が簡易かどうかなど、様々な要因によってそれぞれ測定方法を使い分けます。詳しく見ていくと面白いですね。

それでは!

コメント