数ある試験の中でも”難しい”に分類されるエネルギー管理士試験。

その難易度もそうですが、試験は熱と電気とに分けられています。当然、その内容は違い、難易度の差も出てきています。

ということで過去の合格率と、電気、熱それぞれの2024年最新の合格率などを調べてみました。

分野別の合格率が気になる方の参考になればと思います。

また、仕事をしていると良く聞くんだけど、一体どういう試験で、どういう事ができるようになる資格なのか。ということに関しては別の記事で紹介しています。

2024年エネルギー管理士試験 分野別合格率(熱・電気)

今年度のエネルギー管理士試験の結果は9月14日に公表されました。

その結果から、エネルギー管理士試験全体の合格率は36.8%となりました。

例年と比較すると、高めの合格率で推移しています。

また、熱分野の合格率は39.7%、電気分野の合格率は32.0%となりました。

自分調べではありますので、正確な値ではなく多少の誤差を含んでおります。

エネルギー管理士の合格者数の推移

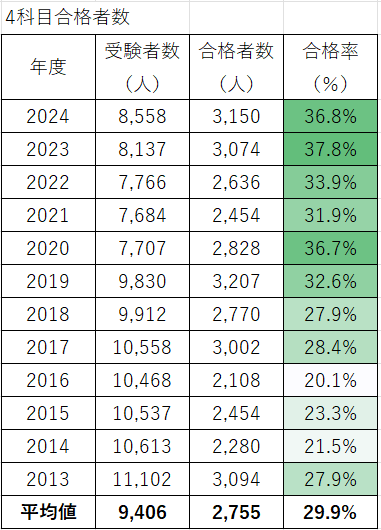

エネルギー管理士の全体の受験者数に対する合格者数一覧は次のような数値になっています。

2020年以降、コロナの影響か受験者数は減少していますが合格者数はそれほど変わりありません。

これを直近以上に拡大してグラフにすると次のように推移しています。

おそらく、合格する見込みの薄い方、会社から受験のススメがあって申込みはしたけど、勉強できなかったから受験しなかった、などの結果ではないかと思います。

その他の年を見てみると、おおよそ10,000人の受験者に対して、3,000人ほど合格しています。ここ20年ぐらいを見てもおおよそ合格率は平均28%といったところでしょうか。

3人に一人。

と考えるとそれほど難しくないと考えてしまうかもしれません。

熱分野と電気分野の合格率

エネルギー管理士試験は熱分野と電気分野に分かれており、どちらで取得してもエネルギー管理士と名乗ることができます。

それでは、それぞれの分野に難易度の違いはあるのでしょうか。

それぞれ4科目を60%以上の正答で合格するのですが、当然内容が違います。

お互い共通の課目が1つありますが、残りの3課目はそれぞれの熱、電気の分野から問題が出題されます。

すると気になるのが難易度差。

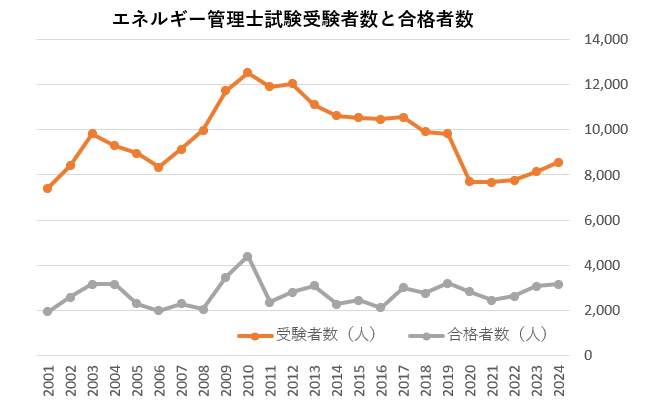

その差は合格率にあらわれており、それぞれの熱・電気の合格率は次のようになっています。

エネルギー管理士分野別合格率(熱・電気)

違いを分かりやすくするために上限値を50%にしています。

2013年以降、公式での分野別合格率の公表が無くなっているため、多少の誤差が含まれていることをご容赦ください。

2020年以降コロナの影響か、受験者数が減少しており、相対的に合格率が上昇しておりますが、合格者数はほぼ変わりありません。

年によって上下動はありますが平均すると熱分野は平均32%程度、電気分野の合格率は平均25%程度の合格率となっていますが、近年合格率は上昇してきています。

平均すると熱分野の方が合格しやすい傾向が続いていましたが、近年ではその差が縮まってきています。2024年はその差が埋まった印象です。

エネルギー管理士の合格率と難易度の差

エネルギー管理士の試験は正直なところ難しい試験です。

難易度についてはそれこそ電験3種よりも難しい問題が出題されます。ですが、取得するための難易度としては合格率8~10%の電験3種ほどでは無いかもしれません。(最近は易しくなりました)

エネルギー管理士は熱分野と電気分野のどちらかで取得が可能です。

冷凍機関連の資格を持っている方、ボイラー技士の方や、大学で熱力学や、流体力学、物性などを専攻していたのであれば熱分野に関連する内容が多いのでそちらで受験することをお勧めします。

また、電験3種、電気工事士など、電気の資格を持っていたり大学を電気専攻で卒業している方は電気分野での受験をした方が良いかもしれません。

ただしどちらも簡単ではありません。

熱に於いても、電気に於いても、科目合格制度を採用していることから、多年度での合格が想定されているように思います。

この辺りの詳細は別記事にて紹介しております。試験以外の取得方法、また実務経験について記事にしていますので参考にしていただければと思います。

それでは^^

コメント

研修も最終日に試験があり、科目合格制です。次年度に再受験となりますが、

3回目はないという噂です。

会社で人選する場合、3種合格・科目合格している方が選ばれます。

費用がかかることもあることから、確実に合格できる方ということになります。

コメントありがとうございます。

科目合格精度もあるんですね。その際、再受験は研修から受け直す必要があるとすれば相当鬼畜ですね。金銭的に。

人選は大事そうですね。

時間も相当かかることが仕事面でも迷惑かけてしまいそうです。

こちらには初めて書き込みします。

あまりネット上に情報がない、エネ管を熱で受ける場合について、コメントさせてください。

私は、エネ管受検当時、公害防止管理者大気1種、電験3種、電工1種、1級ボイラー、2種冷凍機を持っていました。

電験3種はエネ管受検の前年に受けていましたが、電気と熱の両方の問題を比較した時、明らかに熱の方が簡単に見えたので、熱で受けました。

以外にに範囲がかぶっていたのが公害防止管理者の大気です。大気の公害防止策はエネ管熱の論説でよく出るので、初見でもだいぶ解ける問題がありました。おかげでその年に熱で合格しました。

その数年後に電験2種を受けたので、電気で受けとけばよかったかなーとはあとで少し思いましたが。

熱・電気両方に関する素養がある場合は、エネ管を受かることにのみ注目すれば、熱の方がお得な気はします。

まとめると

・1ボ、2冷、公害大気はエネ管熱と親和性が高い(特に公害大気)

・熱と電気では熱の方が簡単

・電験2種に挑戦する場合はエネ管電気を経由した方が良い。

私の主観ですが。。

コメントありがとうございます。

両方の分野に長けた方の意見参考になります。

公害防止管理者は聞いたことがありましたが、どのような試験か知りませんでした。

結構似ているんですね。

電気分野は3種、エネ管、2種と行くとスムーズにレベルアップできる気がします。

3種とエネ管という人なら熱もありですね。