電気の管理者になるためには必須の資格であり、花形資格の電験。

その中でも大型のビルなどで使用される特別高圧受電の5万Vまで管理できる電験3種はそれだけの大型物件を管理できる資格なだけに、受験者数は多いのですが、合格するための難易度も非常に高くなっています。

では、実際にどれぐらいの人が合格しているかを電気技術者試験センター公開資料よりまとめて見やすくしましたので、ご活用いただければと思います。

電験3種合格率のまとめ

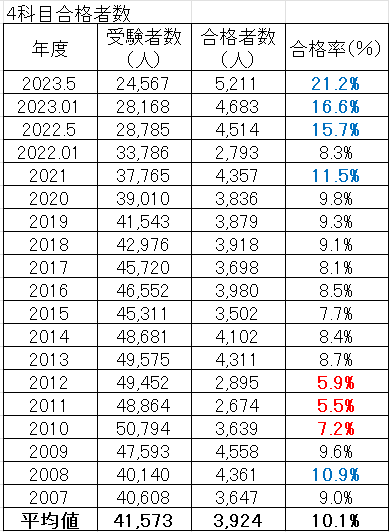

まずは、公開されていた2007年~2023年下期までの19回分のデータです。

(2022年から上期(.01)下期(.5)としています。)

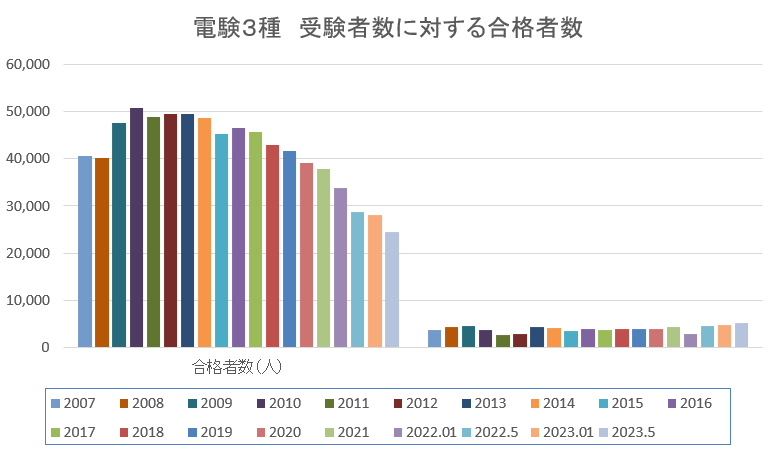

2023年度も合格率が伸びており近年合格率は上昇中です。ですが、これをグラフにすると。

平均合格率10.1%。

近年では少し上昇傾向ですが、年2回の受験となったためか、一回ごとの受験者数は減少してきている一方で、一年の合格者数は倍増しています。

ですが、このグラフを見ていると、

こんな合格率なのってどんな人が受かるの?

と思ってしまうようなグラフです。

この低い合格率にプラスして恐ろしいことに、電験3種は科目合格制度があります。

科目合格制度とは 1年ですべての科目を取らなくても科目毎で合格を認めてくれる制度です。

科目合格後から2年間の科目合格の持越しができるため、数年にかけて勉強すればよく、合格しやすくなっています。

この科目合格制度を利用すれば、必要4科目を3年かけて勉強するということも可能です。

チャンスとしては最大6回も受験するチャンスがあります。

この科目合格制度がある中での平均合格率10.1%という狭き門。

逆に一年で一発合格する確率はかなり低いものになると想像されます。

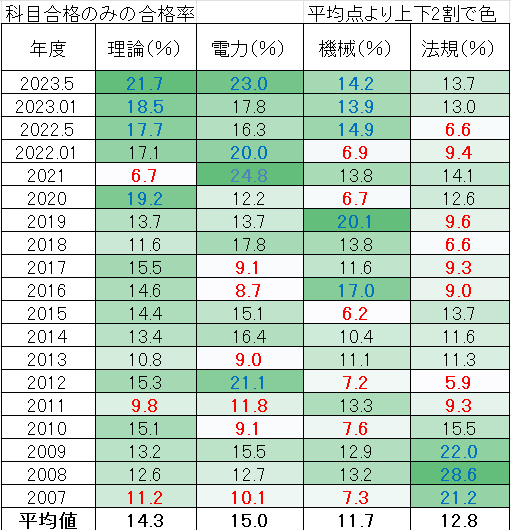

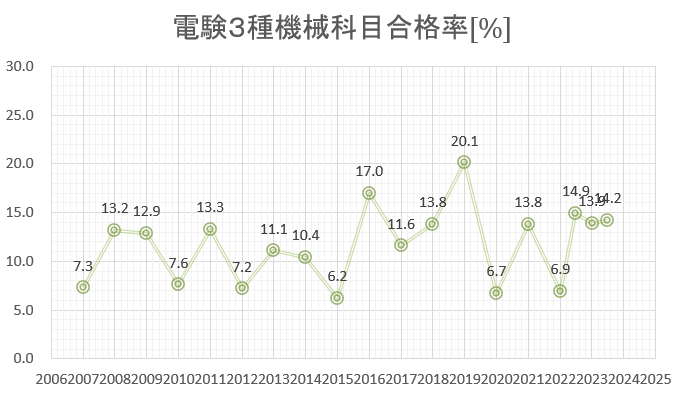

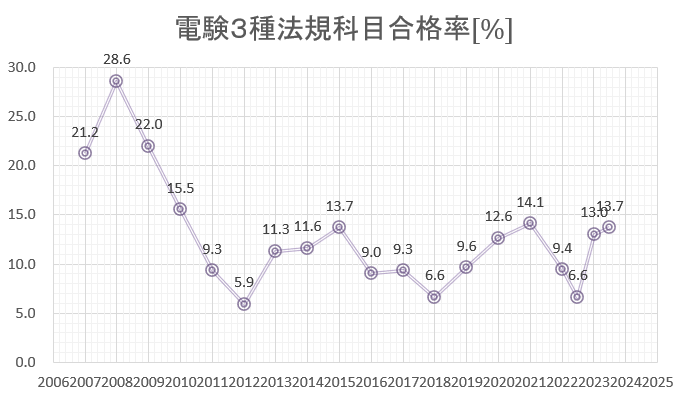

科目ごとの合格率の詳細

次に科目合格された方の科目ごとの合格率を見てみます。

平均値より上下2割以上差が付いている箇所について色分けしています。(赤色:平均値の20%以下 青色:平均値の20%以上)

近年理論科目が比較的易しくなってきている様子。一方で他の3科目の内、難関である機械、法規科目の浮き沈みが大きくはありますが若干の易化傾向です。

2023年度は全体的に合格率が高くなってきていますが、例年難しかった法規以外の科目が残っていた方が、合格できることで合格率が上昇しているのかもしれません。

またCBT試験が導入されていることもあり、合格率はまだまだ上下しそうです。

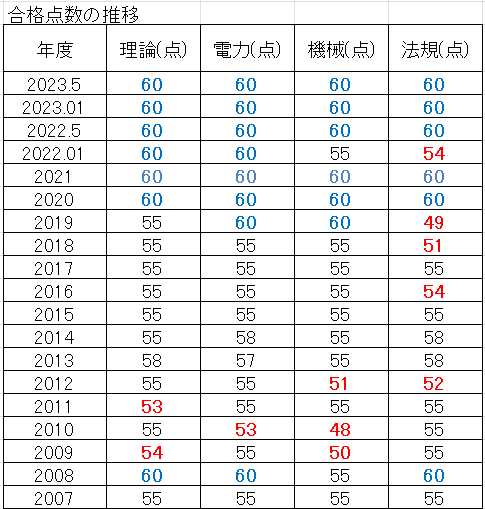

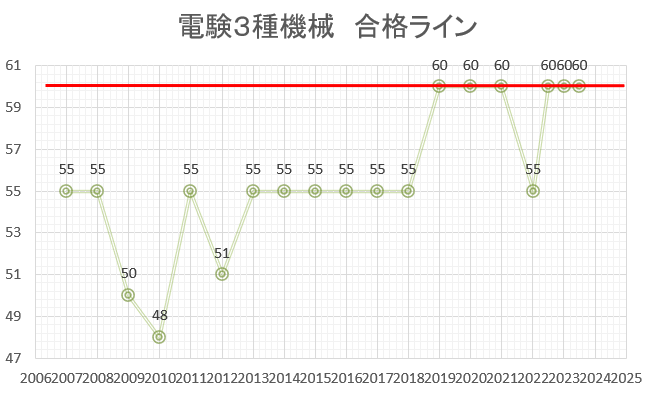

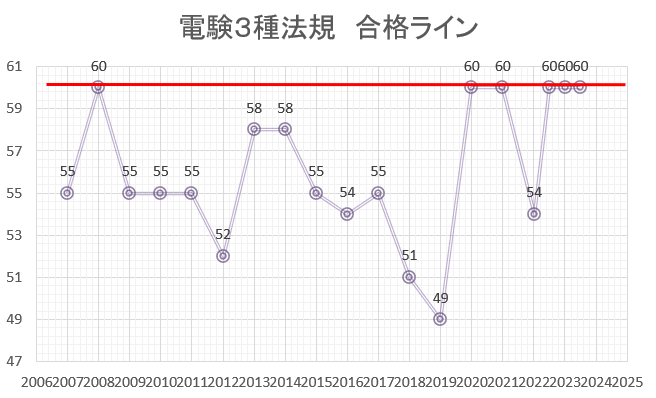

電験3種の科目毎の合格点数の推移

その年の試験難易度によって調整が入る可能性がある合格ライン。

通常は60%の60/100点なのですが、年ごとに次のようになっています。

※ 2009年~2014年は換算値の直近上位を採用しています。

かなりの頻度で合格ラインの調整が入っていますが、近年は60点で固定しようとしている動きも見えます。2022年上期の機械、法規はかなり難易度が高かったのですが調整がそこそこに抑えられた気がします。

CBT試験との兼ね合いが今後もどのように影響してくるかと思いますが、できるだけ60点に固定したい動きが見えるようです。

次に科目ごとにピックアップしたものを掲載しています。

使用しているのは科目合格率のデータから抽出しています。グラフの上限が100%ではなく、変化の度合いがわかりやすいように30%にしてあることに注意して下さい。

各年度毎の過去問全体の難易度の見方として見ていただければと思います。

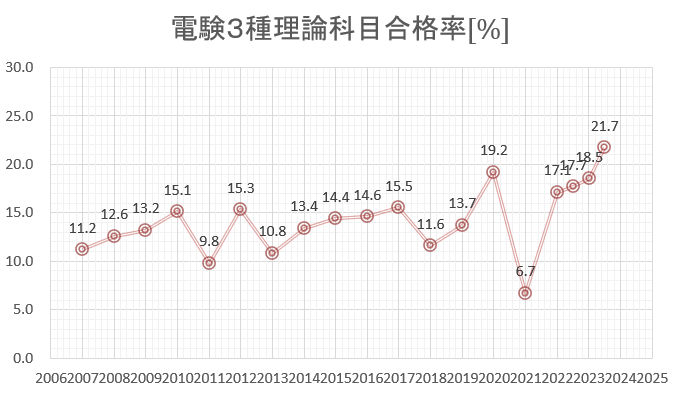

電験3種 理論科目

電験3種で一番合格が難しいと言われる理論科目からです。

全体として安定していたのですが、それでも合格率が2倍程度の差がある時がありますので、難易度の違いはありそうです。

2021年は問題の形式が少し変更になったことで合格率が下がりましたが、2022年上期からは前年のような問題が多く、合格率が戻り比較的高いところで推移しています。

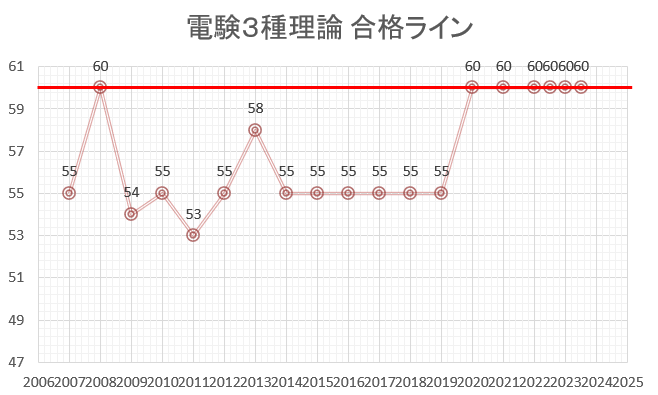

合格ラインは以下のようになっています。

近年は安定傾向ですが、毎年ー5点前後の調整が入っている年が多かったです。ただCBT方式の採用を目的として合格点数を60点に固定するのではないかとの考えもあります。

※ 赤線は標準の合格点(調整なし)です。

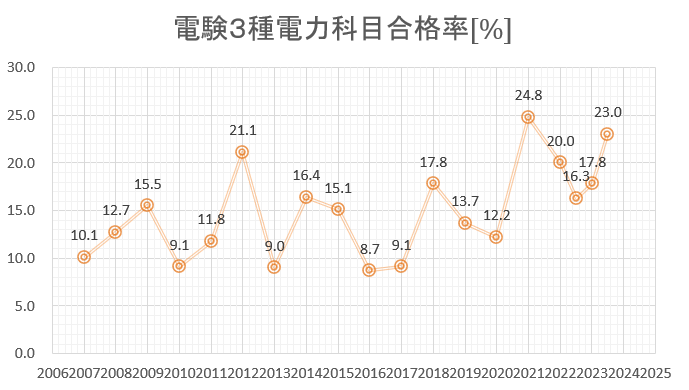

電験3種 電力科目の合格率

続いて電験の中で一番覚えやすいですが、範囲の広い電力科目です。

電力の合格率はその差に2倍以上の開きがあります。

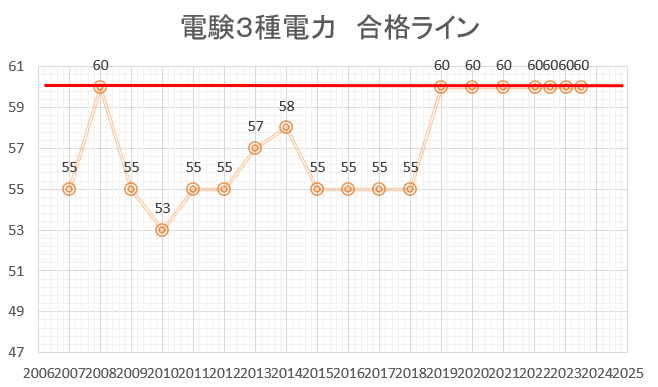

合格ラインは次のようになっています。

取り組みやすい年度とそうでない年度とありますので、過去問に取り組む際は年度に注意してください。調整は入る可能性が高いですが、こちらも60点固定になる可能性が高いです。

電験3種 機械科目の合格率

続く機械科目は初学者にとって鬼門となる科目です。

機械科目は範囲も広く難しいときはかなり難しいイメージです。

2020年度、2022年上期はかなり厳しい戦い。合格ラインも下グラフで表していますが60点とかなり高いラインになっています。

合格ラインは以下のように推移しています。

近年難易度が振れています。2020年と2022年が厳しいですが、中でも55点の調整で機械単独科目合格率が6.9%は近年ではかなり厳しい方です。

電験の機械科目は苦手とする人が多い分野です。そのためか最後まで油断できません。少しでもイメージできるようにすると良いと思います。

電験3種 法規科目の合格率

覚えるだけでは中々合格点の取れない法規科目です。

合格ラインは以下のようになっています。

以前に比べるとかなり難化してきているようでしたが、2023年上期で一気に合格率が戻っています。法規と言えども電気事業法だけでなく、電技の解釈、ガイドラインなどからも引用されているので、主任技術者として必要な法律の知識を幅広く勉強する必要があります。

平成23年に技術基準の大改正がありました。法規の勉強はできるだけ新しいのが望ましいですが、最低でも平成23年以降出版の参考書を使うようにしてください。

電験3種合格ラインの変動から見て取れること

電験3種は4科目合格することで無事合格となるわけですが、その年によって難易度も違えば、科目毎の合格率も変わってきます。

ただ、近年ではCBT方式を見越してか、合格点を60点に固定しようとしている気がします。そのため、科目合格率がかなり変動しており、問題の調整を図りながら合格者数を調整しようとしていると思われます。

2022年度から試験回数が年2回になることで、合格者数が増えるとは思いますが、全体的に難易度を上げることで、合格者数を調整してくるかもしれません。

また2023年度からはこれに合わせてCBT試験も導入されています。

合格率と合格ラインの変動はそれらの兼ね合いもあるため、まだしばらく荒れそうです。

CBT方式の体験については別記事で紹介しています。

電験3種の勉強方法

個人的におすすめする勉強方法ですが、電験3種は初年度だからと言って、得意科目だけ頑張ろう、苦手科目だけ先に重点的に勉強して安心しよう。というのはおすすめしません。

電験は4科目別々のようでつながっています。

ある科目だけ重点的に勉強していくよりも、それぞれの科目を勉強することで分かってくることもあると思います。

合格には遠回りのようで近道になるかもしれません。少しずつでも勉強を進めていくことが知識の定着につながると思います。

ただ、時間が無くてどうしても科目を絞らないと。

というのであれば優先が”理論”、次点で”得意分野”を優先するのが良いかなと思います。

理論は他の電力、機械の仕組みを理解するために必要になりますし、法規にも計算問題は出題されます。先に計算力を要請しておくのはすべての基礎になると思われますので、時間が無いなどの場合は理論を先に勉強することをおすすめします。

得意分野はモチベーションの維持のためです。理論が苦手な方に、

ずっと理論をやりなさい。

というのは酷です。得意分野を勉強することで、勉強を少しでも得意にしてもらえればと思います。

また、社会人であれば中々勉強時間が取れないということもあるかと思います。

その中で効率的に勉強を進めていくためには、大きな動機が必要です。

個人でそれが保てる方であれば、4科目の参考書を購入して何周かするのが良いかと思います。特に管理人のように、久しぶりに勉強する!という方は、次の参考書が絵も多く、見えない電気の世界をイメージしやすい参考書かなと思います。

かなり分厚いですが^^;

電験3種はこれを持っていないと従事できない電気主任技術者という職務があります。

社会に必要とされている人数を調整しながら合格者を出していると思われるため、このような調整の上で合格者数を調整していると思われます。

もし60%の合格ラインに達していなくて、試験難易度によっては合格する可能性もありますので合格発表をお待ちいただければと思います。

持っていれば就職にも転職にかなり有利と言われる電験3種。

かなりの難易度ではあるのですが、電気の世界で仕事するために必要な知識がたくさん詰まった試験になっています。

興味を持って勉強していただくことで、より頭に定着しやすく合格につながるので無いでしょうか。

また、今回の電験3種の勉強で電気の世界に興味を持てば、2種、1種と目指していくのも技術者として尊敬されると思います。

がんばってください!

コメント