時間が足り無い・・・

こんにちは、はっちです^^

今回は電験1種二次試験を受験してきましたのでその様子を思い出しながら悶絶していきたいと思います(TT)

2種試験の時とはまた違った苦しみがそこにはありました。

受験される方は参考にしていただければと思います。

初めての電験1種二次試験 電力管理

今回の試験会場は、3年ほど前に10年ぶりぐらいに勉強を始めた電験2種一次試験と同じ会場。

始まりはと終わりが同じ場所って”おつ”だね。

余裕な感じがしますがカラ元気。

現実が見えてくると正気を取り戻してきていました。

焦りと共に試験開始時間が迫ってきています。

会場は某大学の講義室。

所定の席に着きましたが、今回は長机の部屋。また長机は前の人の椅子が一体化している良くある講義室タイプ。

千鳥配置になってはいますが前の人との距離は手を伸ばせば届く距離。

これは周りに影響受けるかも。そして、隣のおじさんがどうも情緒不安定な感じ。

一抹の不安を感じながら試験開始を待ちます。

一時間目 電力管理 試験開始

試験監督の説明も終わり、後は静かに開始を待ちます。

そして、やはり現れた。試験時間直前に悠然と入室してくる人。

趣味は電験1種受験。もう5回も合格しています。

とかいう感じなのでしょうか。慌てるそぶりも無いですが、監督官が慌てて試験の用意をさせます。当然試験時間には間に合いません。

周りの人大丈夫かなと、一次試験と同じように思ってしまいます。

そして試験開始。

まずは問題を見渡します。

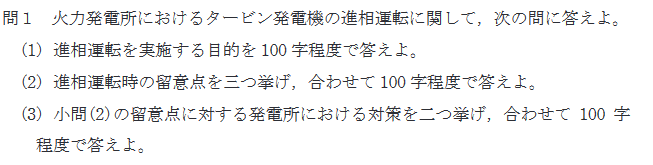

問1 発電所の進相運転に関する論説問題

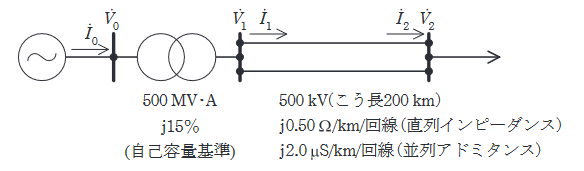

問2 系統のフェランチ効果を検証する計算問題

問3 変圧器の並列運転台数と効率の計算問題

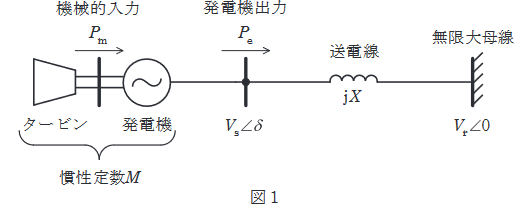

問4 機械入力と電気出力から見た過渡安定性の論説問題

問5 変圧器の絶縁劣化試験の穴埋め問題

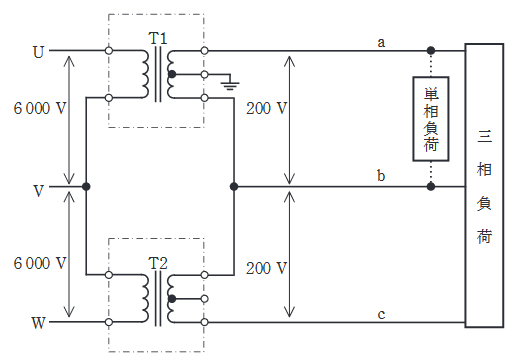

問6 変圧器のV結線の計算問題

何よこの変圧器押し。

一次試験で変圧器の出題が無かったからってここまで押してこられるとは思いませんでした。それも電力管理で。

まず、穴埋め問題である問5の絶縁劣化試験の問題はパス。

部分点が無さそう。一字一句正しくないと正解にならない?というイメージで避けてしまいました。(そんなことはなさそうだけど)

問3の変圧器の並列運転効率は難しくはなさそうだけど、条件設定がややこしそうで捻ってありそう。

とりあえずいけそうな問1、4の論説問題を書いて気持ちを落ち着かせよう。

問1 発電所の進相運転に関する論説問題

最後の発電所側の対策がやらしい。進相運転時の留意事項まではよく参考書などで見かけても、対策となると別問題。

何を書こうか悩むも留意事項と関連させつつ記載完了。

問4 機械入力と電気出力から見た過渡安定性の論説問題

いけると思った安定度の問題でしたが、、、なんだこれ。

機械入力と電気出力の計算問題は過去問で見たことあったため、そこの知識を軸に安定度に関する答えを作成。

というか文字数多い。最後の問題(5)の2回線2相地絡と3相短絡の問題は対称座標法の知識かと思いきや、おそらくこれも機械入力と電気出力の問題。(多分)

ここまできてさらに200文字。

問題文を理解し、論説するのにかなり時間を取られる。多相再閉路と三相再閉路、優先遮断の考え方から過酷度を論説。大丈夫だろうか。

残り約1.2時間。

やばい。かなり時間を使ってしまった。

問の内容が分かりやすそうな問2を選択だ。何とか進めるだろう。

問2 系統のフェランチ効果を検証する計算問題

解き進めるとこれが間違いだったことに気が付く。

計算して分かった。これ計算に時間かかるやつだ。そして非常にミスしやすい。(苦手)

どうする?問3いくか?まず問6いくか?

問3はやはりめんどくさそう。焦ってる状態で問題文を理解できる気がしない。

さくっといけるかもしれない問6か。問6だ。問6でいこう。

問6 変圧器のV結線の計算問題

解き始める。これでいいのだろうか。。。と不安になりながら問題を解く。

(3)の供給電力の問題、ちょっと計算に時間かかりそうだ。問2に戻ろう。

再問2 がんばって四端子定数を導き問題に取り組む。

ただ、、、おかしい。最後の設問で導かれた数値が明らかにおかしい。

やはり計算ミスか。どこで間違えた。

やばい、時間が無い。例え見つけたとしても直している時間が無い。

おかしいと思いながらも、変電所を爆散できるぐらいの電圧を記載(おおげさ)。

後で気が付く。二回線送電であるということの一部考慮漏れ。

サセプタンスはしっかり考慮したのにインダクタンスは考慮してなかった。(したつもりだった)

この序盤からのミスは痛い。それに多分ミスはこれだけじゃない。

だめだ時間が無い。

止めてください!

号令と共に試験が終了。

悔やむ。これは悔やむ。これが1種か。

後で見返したら、問3は行けた。問5も良く見たら半分は行けただろう。問2は良くて10点程度+部分点か。

くそぅ。選択問題をミスった。

色々含めて1種試験の難しさを感じさせられました。

振り返る電験2種の二次試験

話は急に3年前になりますが、自分は令和元年度の2種二次試験を受験しています。

電力管理の自己採点は(85点/120点)ほど。これだけ見ると比較的余裕がありそうな気がしますが、これは6問中4問選択する形式だからこその点数です。

例えば、

制限時間は3時間。6問すべて解け。満点は180点だ。

と言われたら、おそらく得点は90点程度だったでしょう。それほど残りの2問が解けませんでした。

ただ今回は違います。もっとできた。

ですが、おおよその合格者の狭間がこの域なのではないかと思います。

改めて電験の二次試験の怖さを感じたところであり、どう対策すべきかと悩むところでもありました。

令和4年度 電験1種 二次試験 電力管理の自己採点

超絶激甘自己採点です。そうでないとやってられない(TT)(超絶激甘というのは理解しているつもりです)

問1 20~25点(論説なのに・・・)→修正20点

問2 10点(序盤でミスしているのに・・・)→修正3点

問4 20~25点→修正12点

問6 20点~25点(自信ないんじゃないの?)→修正5点

合計 70~85点/120点 → 修正40点

上しか見ません。下見ると仕事いけない。(※注 激甘)

振り返った問題の難易度の感想としてはそれほど高くなかったのではないかと思います。もちろんですが本番はどれも難しいです。フォロワーさんとも話していましたがどれも化け物のように見えます。

ただ冷静に後から考えれば、途中くじけた問2でも、難易度は標準ぐらいでしょう。

問4の論説が難しかった印象ですが、他は易しめ~標準ではないかと思います。

それにしても、今年も対称座標法は出題されませんでした。実はあんな問題好きなんですよね。

解いていると、少しずつですが解答に近づいて行って、点数が取れているのを実感できるんです。

総合点数と合格点の評価は次の機械制御の体験記の後に記載します。

そういえばですが、隣の情緒不安定そうなおじさんは試験中、うなったり横向いたりしていましたが、問題に集中しなければならないためあまり気になりませんでした。もしかしたら自分も何かしてないかなと少し心配になります。

続いて機械制御編です。

コメント