令和5年度(2023年) エネルギー管理士試験の日程は7月30日(日)で開催されます。

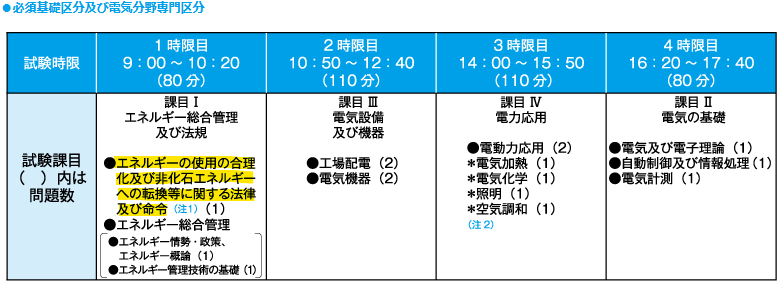

エネルギー管理士試験はかなりの長丁場の試験になります。

最後まで油断せずにがんばっていきましょう。

2023年(令和5年度)エネルギー管理士試験の日程

令和5年度エネルギー管理士試験の申し込み受付期間は4月3日(月)~6月14日(水)までとほぼ2か月あります。

インターネットによる申し込みは4月25日(水)~6月14日(水)です。

受験料は17,000円(非課税)となっており、試験会場は北海道、宮城県、東京都、愛知県、富山県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県となっています。

エネルギー管理士試験の難易度はかなり高め。

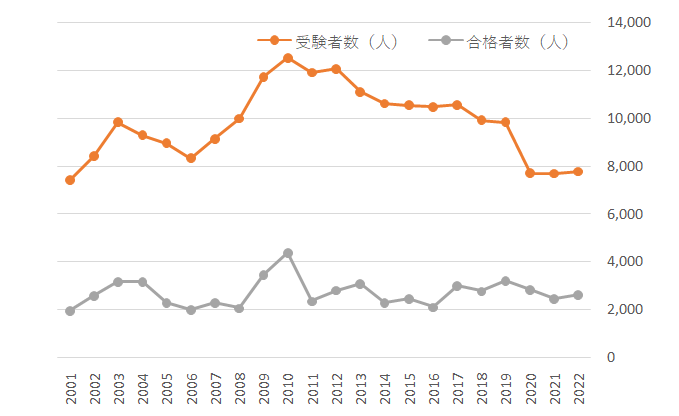

合格率は20~30%とそれほど低くはないですが、元々電験3種を持っている人だとか、公害防止管理者などの資格を持っている人が多く受けるため、合格率は高めになっているようです。

受験申込後から試験までの流れ

7月7日頃受験票発送

7月30日 試験日

9月下旬 合否通知書

その後、合否通知書と一緒に送られてくる実務経験証明書を提出すると、晴れて免状取得の流れとなります。

免状取得はおおよそ2~3か月かかります。

電験3種試験も年2回になりCBT試験も導入されるようになりました。

通常の上期試験は8月20日(日)と翌令和6年の3月24日(日)になっていますね。

電験申し込みは5月15日(月)からですが、6月1日(木)までと少し短くなっていますので並行受験される方は注意してください。

今年のエネルギー管理士試験電気の難易度予想。

分野ごとの合格率は公表されていませんが、昨年度は再び熱分野より電気分野のほうが合格率は低くなりました。

自分調べではありますが、例年エネルギー管理士電気の合格率は20%前後でしたが、2020年以降は30%を超える合格者が出ています。

ですが、昨年が簡単だったかと言われるとそうでもない気がします。

コロナのため受験を控えた方が多数いらっしゃった結果、合格見込みの低い方の受験控えにより、当日の出席者に対する合格率が上がっているのではないかと思います。

グラフはエネルギー管理士試験全体の合格率ですが、受験者数は変化していても、合格者数はあまり変化をしていません。

この結果を受けて試験問題作成者がどう考えるかは置いておいて、試験難易度に対する個人的感想から、2023年度の問題難易度を予測してみます。

課目1

問1 法規

いきなりですが、ここが今年度最大のポイントかと思います。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律

から、

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

へと法律が変更になります。

それは受験の手引きの中にも記載がありました。

上記の法律は令和5年4月1日に施工されています。

法律の変更に伴い、試験も変えてくるとは思っていました。

ただ、これには続きがあります。

もっぱら法律の知識を問うものとします。

これが意味するところは、

計算問題では出題しないけど、法律の条文はしっかり見て来てね。

ということでしょう。

その問題となる計算問題はこれはちょっと危ないと思い、少し前に動画で解説していますが、今年の改正の範囲は出ないようです(残念)次年度以降は出題されるかと思います。

ただ、上記動画の中でも予想していますが、計算問題まで影響があると、合格率がかなり下がってしまうものと思います。

試験センター側としても、それを避けたかったのでしょう。(ちょっと予想が当たってうれしい)

そうなると、重要なのは条文です。

そのあたりの条文については動画でまとめておりますので確認しておくとよいかと思います。

問2 エネルギー情勢・政策・エネルギー概論

こちらは例年通りかなというところです。

電験もそうですが、少しずつエネルギー源として原子力に注目が集まっている気がします。

地球環境問題についての環境省の発言もありましたので、より注目される可能性があります。

問3 エネルギー管理と基礎

電気・熱問わず出題される範囲で、電気分野でも熱に関する問題が出る範囲です。

他の課目を通して物理計算の基礎を学んでおけばそれほど問題ないかと思いますが、やっぱり熱は苦手なところだとは思います。

無理に深追いせずに、分からない問題は捨ててしまってもそれほど問題になりません。

ただ、COPやヒートポンプ、全熱交換器などの熱の基本的なところは電気の世界でも知っておいて損は無いかなと思います。

課目2

問4 交流回路

昨年は微分式についてなど、少し突っ込んだ内容でしたので、基本的な問題が出題されるかもしれません。基本問題から鳳・テブナンの定理など、少しひねった回路問題の対策をしておくとよいかなと思います。

(2)の毎年出題される三相交流電源については単相負荷と三相負荷回路が出題されました。

問題に惑わされず、問題文を読み誘導に従うことで点数は取りやすくなっています。

平衡三相回路とベクトルオペレータについての計算は慣れておく必要があります。

問5 自動制御

比較的優しかったR4年度でしので、今年は標準~難化問題が出題されるかと思います。

ブロック線図とラプラス変換だけでなく、オペアンプやRC回路の微分方程式からの問題にも慣れておくとよいかもしれません。

情報処理は範囲が広く非常に読みにくいです。IPv6とIPv4、OSI参照モデルなどは押さえておきたいところです。

問6 電気計測

少し計算量が多い前半と、難しめの質問が出題されました。もともと範囲が広く読みにくい電気計測です。電流計、電圧計の倍率器の計算など回路問題の延長なので学んでおきたいところです。

課目3

問7~問10は全体的に計算問題は定型問題が多く出題されたイメージですが、昨年の問題はもりもりもりだくさんでした。

ひねった問題は少なく、標準の範囲でありながら少し上のレベルを狙った問題が出題されました。過去問を解き、理解しておくことが合格ライン到達の近道です。

また、計算問題については基本的には損失の問題が出題されます。

また、多くの電力を消費している誘導電動機についてはしっかり押さえておきたいところです。

近年同期機についての出題が多くなってきている気がします。文章題での永久磁石型同期電動機の出題などが見込まれますが、こちらは課目4で出題されることもあります。

同期機関連は難しい分野ですが、しっかり学習しておきたいところです。

課目4

問11については、応用させるものが出題されます。誘導電動機をただ動かすだけでなく、V/f制御やベクトル制御を用いて速度制御を行うなど、制御手法などが出やすいかと思います。パワーエレクトロニクス関係もここで出題されることが多いです。

難しい分野ですが、誘導に従いながら問題文を読み解いていきましょう。

問12はいつも長文の高難度問題が出題されますが、昨年は長文ではあっても、聞かれていることは非常に優しい問題でした。正答率がどうだったかわかりませんが、少し難易度を上げてくるでしょう。

通常の電気自動車のvtグラフの問題あたりに落ち着いてくれないかなと思います。

続く問題は昨年度はポンプの問題が出題されました。今年のねらい目は送風機に関する問題かなと思います。エレベータの運動方程式なども頻出問題です。

問13~問16については例年通り過去問に近い形で出題されるのではないかと思いますが、問14の電気化学は少し難易度が高めでした。反転して電気化学はねらい目かもしれません。

安定的に難しいですが、問15の照明問題はあまり難易度にブレがありません。得意な人はぜひ頑張ってほしいところです。

このあたりLEDへの変換効率から省エネルギーについての出題がされるのではないかと思うところです。

2023年は標準的な難易度に落ち着くのでは

ざくっと2023年のエネルギー管理士試験の予測をしてみましたが、今年の目玉はやはり課目1の法改正です。

ただ、それほど大きく法律が変更しているわけではありませんので、変更点さえ勉強しておけば、確実に点が取れるものと思います。

2022年は全体的に、難しい気がしましたが今年はどうなるでしょうか。

エネルギー管理士試験として、これぐらいの難易度かなと思う反面、課目1の法改正もあるため、少し難易度が落ちるかもしれませんね。

ただ、エネルギー管理士試験の問題は、捻りが少なく、とても勉強になる試験です。

実務としても役に立つ範囲ですので、よく勉強しておくとエネルギー管理士として以外にも役に立つケースが多いのではないかと思います。

それでは、がんばってください!

コメント

はっちさん、こんにちは。昨年課目1,2に課目合格しています。課目3,4の過去問を2008年度まで

5周しました。思うことは、2010年以前の問題は毛色が違う?というか2022年からの10年間より

問題が難しいと思いました。電圧降下の式とか与えずに攻めてきます^^

これから、2013-2022を再度集中したいと思います。

なおみんさんこんにちは。

もうそれだけの年度を5周も終えられているんですね。実力はついているものと思いますので、

試験日まで油断しないようにしてください^^

確かに昔の課目3の難易度はかなり高いですよね。ずっと易しめの傾向が続いていますので、今後も続くかなと思います。

一方で課目4は難しいままですので、落ち着いて取り組んでください。^^